2024年4月~6月分のバックナンバー

2024年6月26日(水曜日)

霞ヶ関で要望活動を実施!~東播磨南北道路の早期開通に向けて~

今月10日、「東播磨南北道建設促進期成同盟会」の会長として財務省及び国土交通省を訪問し、国道2号加古川バイパスと国道175号を結ぶ高規格道路「東播磨南北道路(東播磨道)」の整備促進に係る要望活動を行ってまいりました。

既に、平成26年3月に「加古川中央ジャンクションから八幡稲美ランプ(5.2km)」の南工区、令和5年3月に「八幡稲美ランプから八幡三木ランプ(2.5km)」の北工区の一部が開通したことで、供用開始後は渋滞緩和により所要時間が10分程度短縮されるなど、臨海部と内陸部をつなぐ主要道路として機能が果たされていることなどを説明しました。

最終区間である「八幡三木ランプから国道175号までの区間(4.4km)」の工事が進捗するなかで、今月24日には小野市域のランプ名称について、(仮称)国道175号ランプが「小野ランプ」に、(仮称)樫山ランプが「小野南ランプ」に正式決定しました。いち早く多くの人に知っていただき、全線開通後は愛着を持って利用いただきたいと思っています。

東播磨道の整備により、約1万人の雇用を生み出す「ひょうご小野産業団地」等の地域経済の発展、地域医療の拠点病院をつなぐ「命の道」や災害時の道路交通の充実による安全安心の確保、総じて国の進める少子化対策にも繋がるものと播磨地域全体が期待していることをお伝えし、令和7年の全線開通に向けて道路関係予算の確保と東播磨道の整備促進をお願いしたところであります。

2024年6月19日(水曜日)

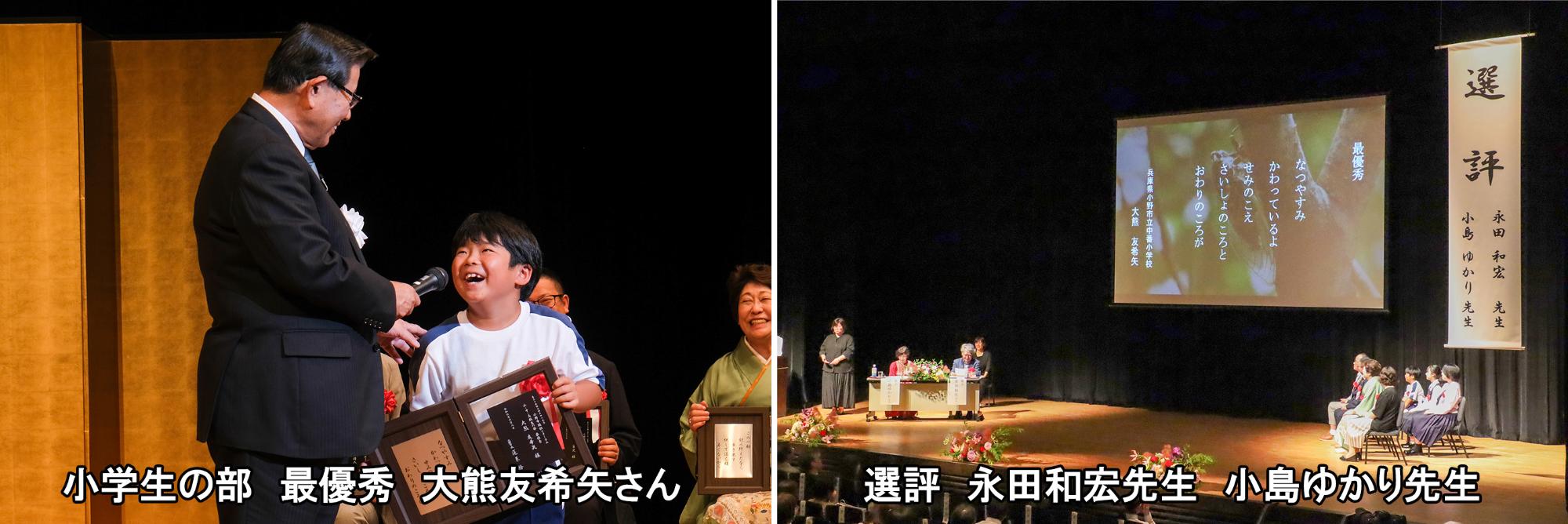

上田三四二生誕100年を記念して~小野市短歌フォーラム~

6月8日、うるおい交流館エクラにて「第35回上田三四二記念小野市短歌フォーラム」、「第16回小野市詩歌文学賞」を開催しました。

今回の短歌フォーラムには過去2番目となる約1万首の投稿(うち約8千首が学生の部)をいただきましたが、若い方たちの作品を讃えたいという思いから、学生の部に新たな賞を設けました。名誉市民の馬場あき子先生がビデオメッセージで「20年前に短歌にふれた子どもたちが大人になって仕事をしながら歌を作ってくれたら嬉しいな」と語られましたが、まさに、人の心を豊かにする「無形の資産」が将来に引き継がれることを願うばかりです。

小野市詩歌文学賞では、宮中歌会始詠進歌選者の永田和宏先生、歌人の小島ゆかり先生、俳人の高野ムツオ先生の3名が選考された結果、俳句部門では『月と書く』の池田澄子さんが授賞されました。なお、短歌部門は「該当なし」でしたが、これまで有数の作品が授賞され、全国的に名の知れた素晴らしい賞のプライドとして悩みぬいた結果と高野先生の講評がありました。

そして「歌人・上田三四二」をテーマとした鼎談では、永田先生と小島先生に歌人の伊藤一彦さんを交え、伊藤さんが三四二氏の見舞いに行った際に短歌の指導を受けたことや、三四二氏は旧制三高(京都大)の時に実家の小野市にたびたび帰っていたこと、また、先生方が選んだ「わたしの2首」から、死と隣り合わせに詠まれた歌の完成度や真面目な性格を語られるなど、他では知り得ない話が次々と出てまいりました。

各界を代表する「選者の凄さ」、若者などの「投稿の多さ」、それらを支える「市民の参画と協働」により今年も無事開催できたことに、関係者の皆様に心より感謝するところです。文化事業は長年継続すること自体が難しいなか35回目を迎え、今後も“し続ける”ことで「無関心から関心へ」と心を動かし、市民や携わる方々が説得ではなく、納得する事業として取り組んでまいります。

2024年6月12日(水曜日)

企業進出と道路網整備が進むひょうご小野産業団地

先月、ひょうご小野産業団地内において石原産業株式会社「ひょうご小野研究センター」の安全祈願祭に出席いたしました。同社は、同産業団地において令和4年10月の最終分譲区画に進出を決定され、有機化学事業の研究開発における新たな本拠点(延床面積4,450.2平方メートル)を建設することとし、令和7年12月の業務開始(予定)に向けて着工されました。

「ひょうご小野産業団地」周辺においては、令和7年完成予定の「新都市南北線」をはじめ、「東播磨道」の全線開通、山陽自動車道「三木SAスマートIC」の新設など、交通の要衝としてインフラ整備が完了してまいります。京阪神、瀬戸内臨海部と距離がぐっと縮まると共に、新産業団地に誘致した企業が全面操業する令和8年には、3つの産業団地(47社)や北播磨総合医療センター等の医療福祉施設を含めエリア全体で約8,300人の雇用を生み出します。

昨月、民間有識者グループ「人口戦略会議」が公表した自治体の持続可能性について、兵庫県内13市町が「消滅可能性自治体」に分類(小野市は含まれず)されましたが、当該エリアの整備は、医療や福祉、教育そして働く場所の整備が肝要である考えから、基礎自治体が生き残りではなく勝ち残りを目指して進めてきたものであります。

今回、初誘致となった研究センターにより、この産業団地に工場や物流センターの他にアカデミックな要素が加わり、多種多様な就労環境が整ってきます。そして、大学進学のために小野を離れた学生のUターン就職に繋げることができるような魅力ある産業団地になるものと期待しております。

2024年6月5日(水曜日)

市制70周年記念「おの恋らっきゃプレミアム商品券」発行に向けて

近年、世界的なインフレと円安による物価高騰や実質賃金の減少が市民生活に大きな影響を及ぼすなか、6月議会において、第6弾となる「おの恋らっきゃプレミアム商品券事業」の補正予算案を上程しました。

本事業は、昨年の当初予算の段階から検討を重ねておりましたが、4月に小野商工会議所から市内店舗等の更なる活性化に向けた事業実施に係る要望もあり、このたび市民の生活支援や市内商業者の経済対策、そして市制70周年記念事業として“過去最高のプレミアム率50%”となるプレミアム商品券の販売を行う方針を取り決めました。(15,000円/冊の商品券を10,000円で購入できます。)

昨年実施しました第5弾では384店舗の登録があり、発行総額約6億3千万円のうち市内店舗(本店)での利用が全体の約半分を占めるなど、地元企業への支援として一定の成果が見られ、また実施後のアンケートでは殆どの店舗が次回も参加する意向を示されました。今回も発行部数5万冊を予定しており、子育て世帯や低所得者世帯などを含む市全体として市民生活が改善され、市内店舗等の経済活動が活発になることを期待するものであります。

購入にあたっては予約が必要で、8月1日から31日の間に小野市公式LINE又ははがきにて、一人につき最大3冊(1万円×3冊)まで予約することが出来ます(応募多数の場合は冊数調整)。利用期間は、令和6年10月から令和7年2月までと何かと物入りとなる年末年始などで活用いただけると考えておりますので、予約期間まで今しばらくお待ちください。(詳しくは広報8月号をご覧ください。)

2024年5月29日(水曜日)

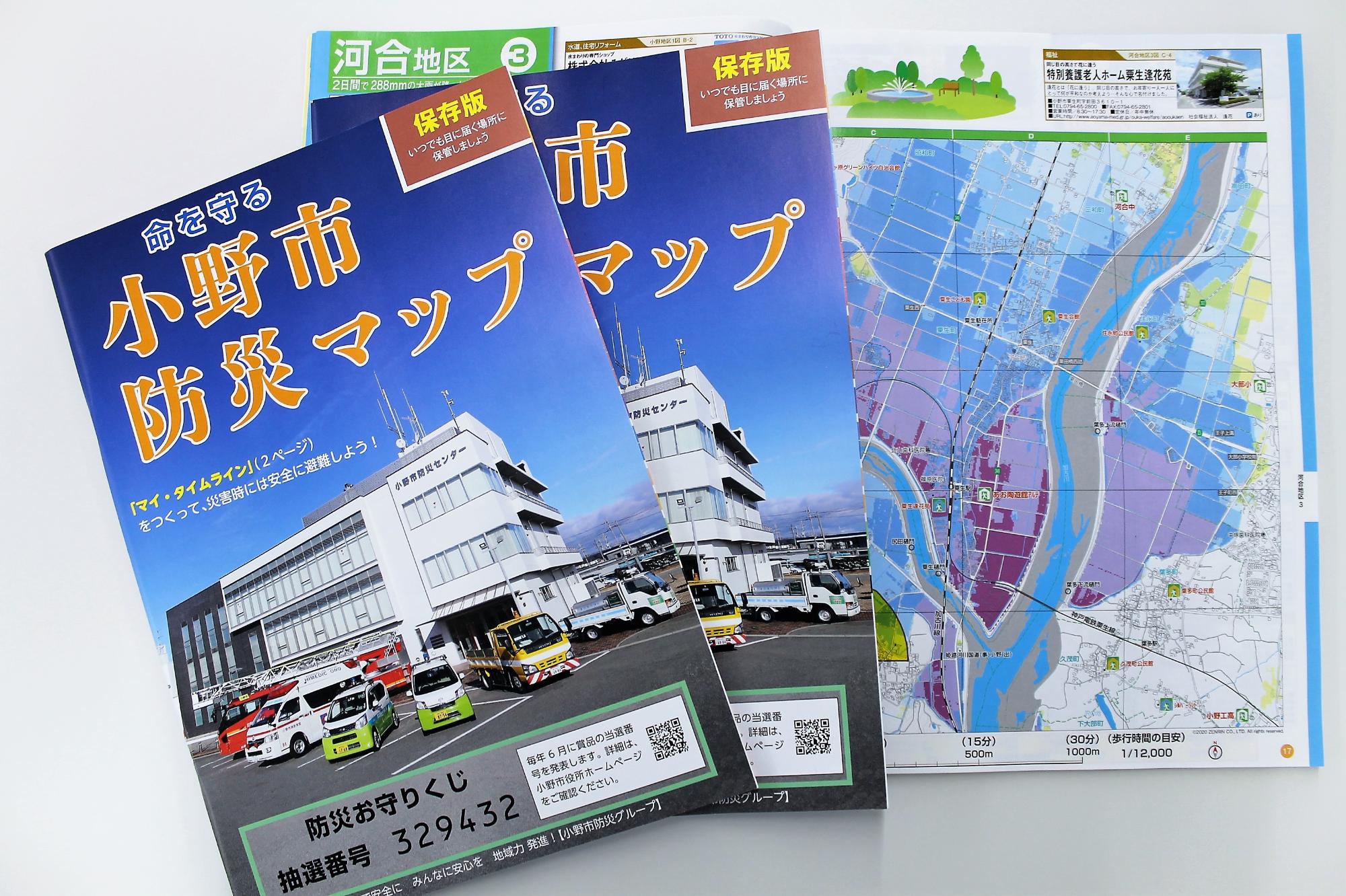

災害への備えを万全に!~能登半島地震の教訓から~

先般、能登半島地震に係る救援活動として、石川県穴水町に派遣した保健師2名が業務を終えて戻り、現地での活動報告を受けました。

派遣先での業務は、自宅や仮設住宅に住まれている被災者の健康管理でありましたが、道路や電気、水道等の復旧が遅れていることや長期にわたる避難所生活などで、中には体力的、精神的にも疲れが見られる方もおられ、生活改善に関する相談や助言を行ってきたとのことでした。

一方、活動拠点の穴水町保健センターは、備蓄品や支援物資が充実し、近隣の仮設住宅の設置も早期に完了するなど支援体制が整っていたとの報告から、当市でも準備している備蓄品の管理や仮設住宅用の用地確保等の後手から先手管理の取組が、有事の際には役に立つものと実感したところです。

また、わがまちの地域特性から災害は地震だけでなく水害の脅威も忘れてはなりません。市では、災害を身近なものとして認識いただくために令和2年に「小野市防災マップ」を発行しており、避難所や洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域などを事前に確認し、「自分の命は自分で守る」という災害時に最も効果を発揮する“自助”の力を高めることで、災害に強いまちづくりを目指しています。なお、防災マップには「防災お守りくじ」がついており、今年も6月広報で豪華景品と交換できる当選番号を掲載しますので、災害への備えの再確認と共に発表を楽しみにしておいてください。

“災害は忘れた頃にやって来る”ではなく“忘れる前にやって来る”時代であり、消防や市職員のみならず市民ぐるみで「無関心から関心へ」と、平時より防災意識を持つことが重要です。先日、青野原駐屯地記念式典でお会いした栗田駐屯地司令も、災害リスクに対してどこまで準備できるかと話されており、これから台風や大雨による災害が発生しやすい季節に入りますが、「悲観的に準備をし、楽観的に対応する」を実践すべく、市民の皆様には今一度防災に向けた再点検をお願いします。

2024年5月22日(水曜日)

令和6年度市議会新体制決まる!

先日10日の第447回市議会臨時会にて、新議長を始めとした“市議会新体制”が決定しました。

昨年の市議会議員選挙では、「議会と市民の懇話会」などの“開かれた議会”や女性リーダーを育成する「おのウィメンズ・チャレンジ塾」など政治を身近に感じる取組もあり、半世紀で最多となる27名が立候補され、新人議員5人(31.2%)、女性議員7名(43.7%)と、まさに市民の意識が「無関心から関心」へと変化が感じられる結果となりました。

今回、正副議長に女性議員が就任されたことは小野市政が始まって以来でメディアにも取り上げられましたが、何を成し得たかという成果が求められる時代にあって、改めて「議会の果たしうる役割」について議員の皆様と共に確認しました。それぞれが持つ感性、視点で市民が納得する政策を提言いただき、いかに小野市を住みやすいまちに進化させていくかが大事であり、今一度「看脚下」足元に立ち戻って、誰の為の仕事であるのかを反芻すべきと我々理事者も含め再認識したところです。

また、常日頃から組織を束ねるマネジメントの重要性について市幹部職員に申していますが、委員会や会派等を有する議会もしかりであります。新しい議長には、市議会の組織マネジメントにより新体制をけん引していただくと共に、市民に一番近い議員の皆様には市民を代表する16名の一人として、小野市の未来を築くべく議論が活発に行われていくことを期待するところです。

2024年5月15日(水曜日)

ますます賑わいを見せる“白雲谷温泉ゆぴか”

ゴールデンウイーク中は市内の観光地に多くの方がお越しになられましたが、中でも白雲谷温泉も大変な賑わいでありました。

今年3月で20周年を迎えた「白雲谷温泉ゆぴか」は、延べ670万人にご利用いただいており、自然と一体感ある景観と温泉基準の16倍以上の泉質(塩化物泉)を有し、保温効果に優れる「温まる温泉」として親しまれています。新型コロナの影響で利用者も落ち込みましたが、昨年度の年間入浴者数は5年ぶりに30万人台を回復し、この連休では約1万2千人の方々にお越しいただきました。

一方、コロナ明けで地域活動も活発化しており、併設する「観光交流センター」では、野菜や雑貨などを持ち寄って販売する「きびた森の夜市(次回5月25日(土曜日))」等が開催され、市民グループやキッチンカーなどの出店で賑わっています。また、「ゴー風呂の日」として市観光協会加盟店舗の買い物客や、「基本(特定)健康診査」(町ぐるみ検診、個別検診)の受診者に特別割引券を配布する企画を行うなど、市内店舗の活性化や健康増進対策の一翼を担っています。

ゆぴかでは、女性に人気の「ウルトラファインバブルシャワーヘッド」の設置をはじめ、クーポンやスタンプカードを搭載した「携帯電話専用アプリ」の導入、券売機の「キャッシュレス化」など、利用者目線に立った「顧客満足度志向の徹底」を追求しております。燃料費の高騰等により4月1日に料金改定を致しましたが、以前と変わらずご利用いただいておりますお客様に感謝申し上げると共に、進化し続ける白雲谷温泉ゆぴかをこれからもご愛顧のほどお願いします。

2024年5月8日(水曜日)

連合区長会総会に出席~アカウンタビリティを果たす~

先月の26日、うるおい交流館エクラホールにて市内79自治会の区長(自治会長)が年に1回、一堂に会する「小野市連合区長会総会」に今年度も来賓として出席したところです。

この総会では、毎年、市長自ら主要事業や財政状況等のプレゼンテーションを行い、「小野市の行政経営とは何ぞや」と、今年から区長になられた方にもわかりやすくレクチャーさせていただいています。つまり、単なる区長と行政の顔合わせの場だけでなく、市政運営について市長自らが行政のアカウンタビリティ(説明責任)を果たす場となっております。

中でも市と自治会をつなぐ「小野市の広聴システム(市長への手紙等)」においては、道路の舗装や拡幅、防犯灯の設置など地域で集約頂き、要望活動を積極的に行っていただくことをお願いしたところです。それらの要望は市長自ら全て確認し、担当課から原則として2週間以内に回答し、スピード感をもって市政に反映する仕組みを説明したのち、各自治会にはターゲティング(目標の明確化)を持った自治会活動を行っていただくように申し上げました。

市制70周年という節目の年にあって、本総会で区長会も新しい体制となりましたが、引き続き市と自治会の協力体制のもと、共に「小野市の未来を築く」取組を進めてまいりたいと考えております。

2024年5月1日(水曜日)

令和6年度第1回兵庫県市長会に出席

4月18日に、神戸ポートピアホテルにて開催されました「令和6年度第1回兵庫県市長会総会」に出席しました。

兵庫県市長会は、県内29市の市長で組織されており、各市間の連絡協調を始め、市政に関する調査研究を行うことにより、各自治体運営の向上と発展に資することを目的に活動しております。今回の総会では、国及び県への要望事項の協議を始め、私も役員選任特別委員会の委員長として今年度の役員選任についてご提案させていただくなど、多くの議事について首長間で意見が交わされました。

市長会では春と秋に要望活動を行っており、最初に各市からの議案を「ブロック副市長会(本市は東播・北播・淡路ブロック)」で集約され、次に「兵庫県副市長会」で絞り込まれます。その後、「兵庫県市長会総会」で協議、決定され、県要望は本会会長から県知事や県議会議長へ、国要望は「近畿市長会」を経て「全国市長会」で取りまとめ、国会や政府機関等へ働きかけていきます。

本会は県内29市の首長が集まって協議ができる数少ない場でありますが、各市の市政に関する情報交換の場でもあります。それぞれが持つ現状や課題などを情報共有するなかで、看脚下、今一度わがまちを見直すと共に、市長会が一丸となって国や県に「モノ申す」組織として呼びかけつづけることで、更なる地方自治の発展につながるものと考えております。

2024年4月24日(水曜日)

更なる防火防災意識の高揚に向けて~令和6年度小野市消防大会開催!~

4月14日に、快晴のもと「令和6年度小野市消防大会」をうるおい交流館エクラにて開催しました。

第1部は、エクラ南の園路にて、小野中学校吹奏楽部の演奏に合わせて消防車両10台、消防団員及び消防職員総勢371名による力強い分列行進を観閲いたしました。颯爽と走る消防車両や毅然と歩く消防団員などを写真撮影されるなど、家族や地域の方々も見学に来られていました。

第2部は、会場をエクラホールに移し、永きにわたり「地域防災のリーダー」として地域消防活動に精励された団員をはじめ、同活動をサポートされてこられた家族の方々などに対し、その功績に感謝の意を込めて表彰しました。消防団は、火災や災害時のみの活動だけでなく、女性分団等による防火・防災への広報、啓発活動や、住宅用火災報知器の普及や点検の呼びかけなど、地域ぐるみで市民の意識高揚に努められています。

そのような中、新年に発生した能登半島地震を始め、阪神淡路大震災から実にこの29年間で震度7クラスの大地震が5回も発生しており、各地震の間隔は7年±2年となっています。2029年から2033年の間に日本のどこかで大地震が起こるかもしれず、そのためにも危機管理の基本である「悲観的に準備し、楽観的に対応する」を念頭に、消防や警察、自衛隊、自治体が一層の連携強化を図り、有事の際に対応できる体制づくりを構築しているところです。

地域における減災対策には、自治会を中心とした自主防災組織や消防団の活動など、“自助・共助”といった「地域防災力」が鍵となってきます。まさに、日頃から地元で活躍されている消防団員の役割は益々重要なものとなっており、その取り組みにより更なる「防災意識の高揚」と「災害に強いまちづくり」につながっていくことを期待します。

2024年4月17日(水曜日)

更なる交通事故防止に向けて~一斉交通街頭立番実施~

4月8日月曜の朝、小雨で通勤時間帯の交通量が多いなか、小野市役所前交差点にて交通街頭立番を行いました。この取組みは、「春の全国交通安全運動」(4月6日から15日までの10日間)の一環として市内主要交差点で実施し、市・警察・交通安全協会、事業所等が一緒になって、市民の皆さんに交通安全を啓発するために継続しております。

小野市における交通事故の状況は、令和5年中の人身事故が138件(前年比△32件)と減少ましたが、物損事故は1,311件(前年比+74件)と増加しており、事故総数は1,449件(前年比+42件)と2年連続で増加しております。幸い死亡者は出ておりませんが、ヒヤリハットを甘く見ては、大事故につながりかねないことを認識する必要があります。

そのような中、市独自の取組として「小野市夜間歩行者等の安全確保に関する条例」を施行し、夜間反射材を着用して市民自らが安全確保に努める意識を醸成し続けると共に、昨年の4月1日から道路交通法の改正による「自転車用ヘルメット着用の努力義務」を受けては、警察OBによる市の安全安心パトロール隊をはじめ地域を巻き込んで必要性を啓発するなど、「後手から先手管理」による交通安全に対する市民の意識改革が進んでいます。

交通事故が起きた一瞬で、加害者、被害者をはじめ、双方の家族や周囲の人々の人生も暗転します。「自分は大丈夫」というバイアス(先入観)による誤った判断に陥らないことが大事であり、「看脚下」、今一度交通ルールの順守や交通マナーについて見直していただき、「事故を起こさない・遭わない」ように心がけをお願いします。

2024年4月10日(水曜日)

新規採用職員入庁!!~出る杭となって挑戦を~

4月1日、令和6年度辞令交付式にて、新規採用職員に辞令を交付しました。

今回、新しく市役所に入庁したのは新卒や社会人経験のある13名の職員で、訓示では「市役所は市民の役に立つところ」であり、市内最大のサービス拠点であることを意識すると共に、市政運営の基本理念である「行政も経営」のもと、市民=顧客と捉えた「顧客満足度志向の徹底」を念頭に置き、職務に励んでいただきたいと申し上げたところです。

小野市は、人口100人当たりの職員数が0.566人で県内最少(令和5年4月1日時点の病院・消防を除く職員数)と少数精鋭で職務を遂行していますが、公務員として成すべきことは何なのか、市民の期待に応えていくためにどうすればよいのかを実感するためにも、まずは先輩職員の指導のもと配属先で早く業務に慣れていただきたいと思います。

常日頃から職員に「出る杭は打たれるのではなく、出ない杭は地中で腐るしかない」と申していますが、新規採用職員の皆さんにはこの日の緊張感を忘れることなく、若さとフレッシュな発想で新しいことにどんどんチャレンジしていく「出る杭」となって、小野市の発展に寄与すべくその力を発揮されることを期待しています。

2024年4月3日(水曜日)

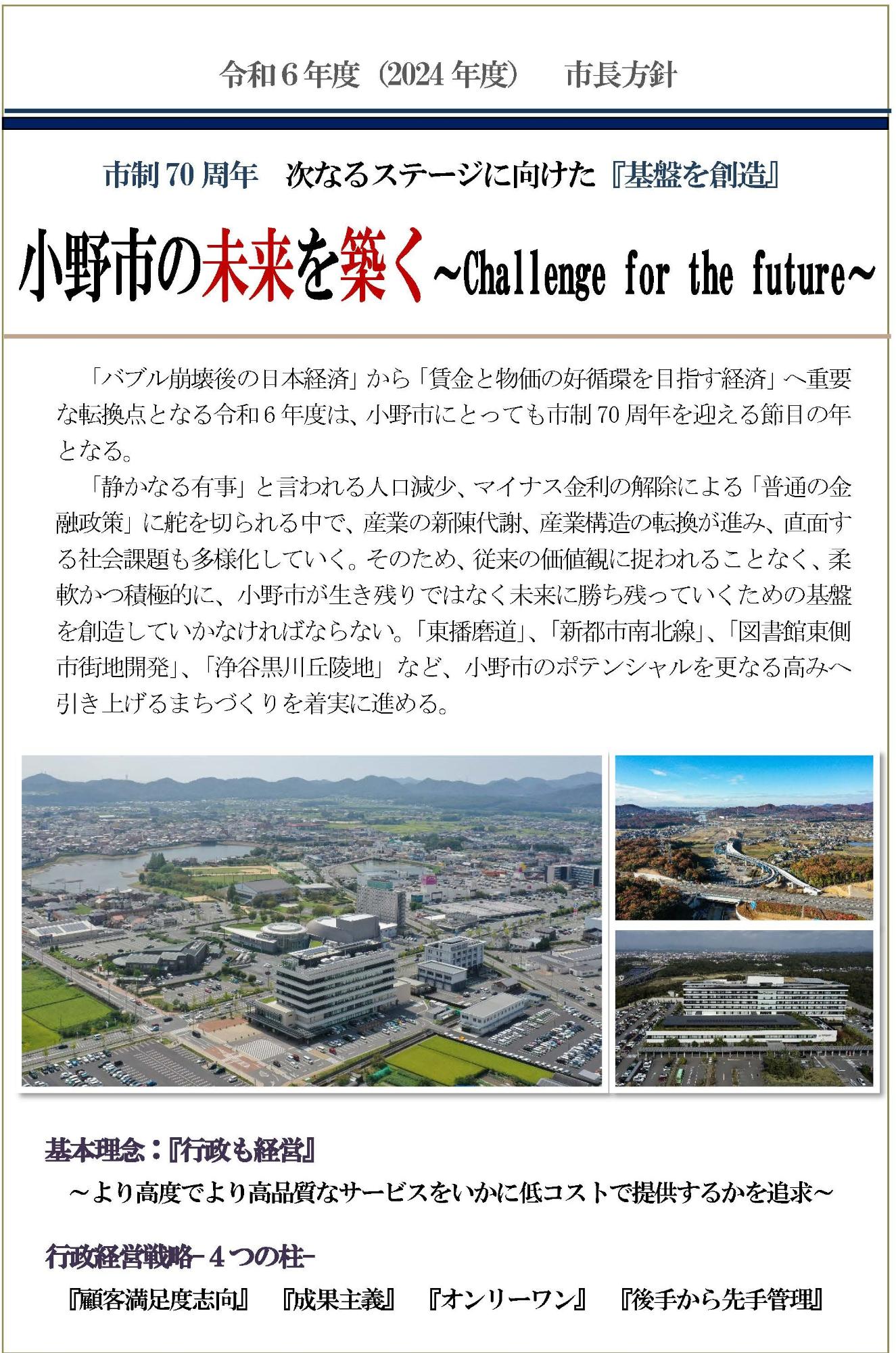

令和6年度市長方針

令和6年度の市長方針は、「小野市の未来を築く~Challenge for the future~」であります。市制70周年を迎える節目の年にあって、先人達が築き上げてこられた英知と努力を礎として、従来の価値観に捉われることなく、柔軟かつ積極的に、未来に勝ち残っていくための基盤を創造すべく、小野市のポテンシャルを更なる高みへ引き上げるまちづくりを着実に進めてまいります。

更新日:2024年07月02日