2022年4月~6月分のバックナンバー

2022年6月29日(水曜日)

ぶらりと小野市内を視察!

先日、市長就任以来、ぶれずに徹底を続けている「現場第一主義」のもと、市内の様子を視察してまいりました。

最初に、市道片山高田線道路改良事業においては、第1工区の葉多町のお好み焼き「城」から片山町のやきとり「暫」の区間について、工事が完了しました。道路幅を10m(車道6m、歩道2.5m、路肩1.5m)に拡幅し、交差点改良や横断歩道の整備をすることにより、通学における安全性が確保されており、同時に久茂町の集落へ入るT字路も緩やかになり、自動車の進入も容易になっております。

次に、新都市南北線道路新設事業の状況は、第2工区の山田町から小野ニュータウンの市道103号線までの区間(約1.17km)の工事が順調に進捗しています。令和6年度の完成を目標に本格的な土木工事に入りますが、本道路の整備により「ひょうご小野産業団地」へのアクセス道路としての機能が付加され、国道175号の渋滞緩和が期待されます。

最後に立ち寄った国宝浄土寺の裏山にある四国八八カ所霊場では、アジサイが見頃を迎えていました。全長1.5kmのコースには、ガクアジサイやヤマアジサイ、カシワバアジサイなど、木立の中で美しく咲く約3千株のアジサイを楽しむことができます。7月上旬まで見頃で、国宝浄土寺浄土堂や阿弥陀三尊立像をご覧いただいた後、雨の季節に「清涼感」を与えてくれる、自分だけのお気に入りのアジサイ探しに足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

2022年6月22日(水曜日)

馬場先生に20年間の感謝を込めて

今月4日、うるおい交流館エクラホールにて実に3年ぶりとなる「第14回小野市詩歌文学賞」、「第33回 上田三四二記念 小野市短歌フォーラム」を開催しました。短歌フォーラムは、小野市出身で宮中歌会始の選者を務めた歌人・故上田三四二氏の功績を称えて平成2年から開催しておりますが、今回は第13回から長きに渡り選者として携わっていただいた歌人の馬場あき子先生の最後のご登壇となりました。

馬場先生とのつながりは、第1回(1990)に来賓として小野市にお越しになられ、第2回でご講演をいただいたところから始まります。その後、20年前の第13回(2002)から馬場あき子先生、永田和宏先生を選者に迎え、第17回(2006)には、馬場先生の考案で名称を「小野市短歌フォーラム」に変更。第20回(2009)より「小野市詩歌文学賞」を創設し、俳人の宇多喜代子先生をお迎えし、現在の選者3人体制となりました。

短歌フォーラムは、現在では第1回大会の約6倍となる6,710首の投稿数を誇り、全国規模の大会となりましたが、その所以たる特徴は、日本を代表する歌人、俳人が参画する「選者の凄さ」、セゾングループを築いた堤清二氏こと辻井喬氏や俳人の金子兜太氏、短歌の小池光氏、人間国宝の山本東次郎氏など、その世界に名を馳せた「講演者の凄さ」、「海外を含む全国からの投稿」、「小中学生を含む若者の投稿の多さ」、そして、それらを支える「市民の参画と協働」による運営体制にあります。

今回は特別プログラムで進行し、芥川賞や司馬遼太郎賞など数々の賞を受賞された小説家の辻原登先生の講演では、「滅びゆく日本語」をテーマに現代まで生き残ってきた日本語の重要性を話されました。また、5・7・5の長句と7・7の短句を交互に詠み繋いでいく「連歌の会」の歌披露では、馬場先生、宇多先生、永田先生、辻原先生によるお互いの想いや後の展開の“駆け引き”が会場を沸かせるなど、36句が流麗に紹介されました。

最後の鼎談「小野市との20年を振り返る」では、永田先生をコーディネーターに、馬場先生と宇多先生、私でその変遷を語らい、馬場先生は「短歌フォーラムと一緒に小野の街並みの発展も見られた」と振り返られました。その快活に話される姿を見て宇多先生が「馬場さんは健康・元気という病気だ」と話されると、永田先生が「まだまだやれます、今回は中締めです」と馬場先生への名残惜しさで会場全体が包まれました。

長きに渡り支えていただいた馬場先生には深く感謝するところですが、まだまだ小野市に関わっていただきたいという思いです。文化事業は成果が有形として残らないことから、多くの自治体では予算を減少される中で、小野市は素晴らしい選者や後援者、多くの投稿者に育てられたこの催しを「継続し続ける」ことで、人の心を豊かにするという「無形の資産」を市民と行政が一体となって築き上げていきます。

2022年6月15日(水曜日)

「全国市長会議総会」に出席!

6月1日に、ホテルニューオータニ東京で開催されました「第92回 全国市長会議総会」に出席しました。ここ2年は新型コロナウイルス感染症の影響により総会は書面決議で執り行われておりましたが、今年は無事に開催され、この度の上京は、全国の首長の皆さんと3年ぶりにお出会いする機会となり、お互いに情報交換もさせて頂いたところです。

全国市長会は全国815市の首長で構成し、全国知事会や全国町村会と並ぶ「地方6団体」であり、地方自治法により内閣に意見を申し出ることができる組織であります。同会においては、過去の全国市長会副会長や近畿市長会会長、兵庫県市長会会長の経験から相談役を務めており、前日に開催されました理事・評議員会や行政委員会にも出席し協議いたしました。

市長会における要望活動は春と秋に行われ、まず県内の各市からの議案を取りまとめて「ブロック副市長会(小野市は東播・北播・淡路ブロック)」に諮ります。各ブロックで集約された議案は、「兵庫県副市長会」で更に絞り込まれ、その後、「兵庫県市長会総会」で協議、決定されます。最終的に、国への要望は「近畿市長会」を経て「全国市長会」で取りまとめ、国会や政府等へ働きかけていきます。

小野市において、スピード感を持って実施した「新型コロナウイルスワクチン接種」の必要供給量の確保や「デジタル化社会」の実現に向けた基幹システムの標準化の推進等、1市では到底実現できないようなことでも、全国各市間の連携協調により市長会が一丸となって県や国に呼びかけることが重要であり、国と地方が対等の立場で協議し続けることにより、本当の意味で市民の声が国に届くものと考えております。

2022年6月8日(水曜日)

小野南中学校の全体改修工事が完了!

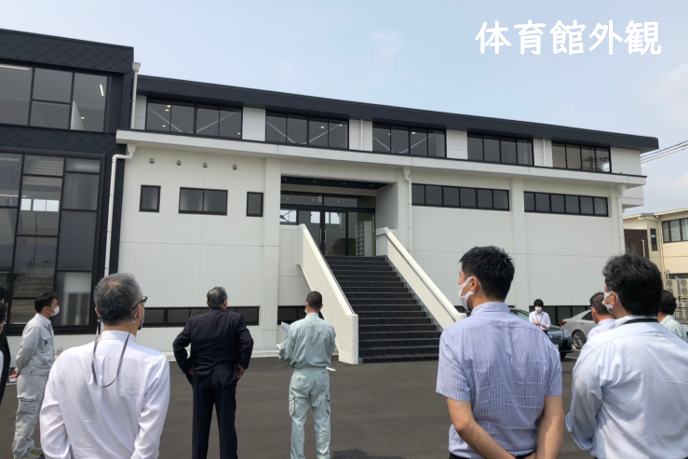

「小野市学校長寿命化計画」に基づき、改修工事を実施していた小野南中学校が、昨年11月の校舎部分の完成に続き、この5月末に体育館や武道場、自転車置き場など周辺施設を含む全ての工事を完了したことから現地視察を行いました。

改修の結果、全体的に色彩を統一したモダンな装いで、校舎と「一体感」を持ったデザインとなり、個別部分については、「体育館」が照明のLED化や足腰に優しい新素材を採用した床材の導入などにより快適で安全面に配慮したものになったほか、「武道場」は畳の新調はもちろん、多様な用途に対応できる多目的スペースを備えた利便性の高い施設になりました。さらには、老朽化が進んでいた「駐輪場」に耐久性の増強や屋根の塗装を施すなど、全体的な古いイメージを一新し、学校全体が力強く生まれ変わったことを確認しました。

「長寿命化計画事業」の性質上、形状や構造を含め、全てを一から作り直すということが出来ないという制約のある中ではありますが、「今あるものを残しながらやるという新しいやり方」に挑戦し、時代に合った付加価値を付けた、まさに独創的、創造的な「オリジナリティ」を各所に盛り込んだ内容になっておりました。

小野南中学校に続き、今後は旭丘中学校、さらには河合中学校へと順次改修を進めていく予定でありますが、引き続き、将来を担う子供たちに素晴らしい教育環境を提供すべく、前例や固定観念に捉われることなく、ゼロベースの発想で取り組んでまいります。

2022年6月1日(水曜日)

アスパラガスを新たな地域ブランドに!

この5月24日、兵庫みらい農業協同組合より組合発足20周年を記念して、地元農家が生産された“アスパラガス”約150kgを学校給食用として寄贈いただきました。

JA兵庫みらいでは、6年前の平成28年から栽培を開始し、平成30年にJA兵庫みらいアスパラガス部会を設立。管内3市(小野市、三木市、加西市)で25名の農家がアスパラガスの生産に取組まれ、うち小野市でも現在6名の方々がビニールハウスで栽培されるなど、年間約20トンを農産物直売所や神戸、阪神間のスーパーに出荷されています。

アスパラガスは、ユリ科の多年草で収穫時期は幅広く、長期間(2~10月)継続して収穫することができ、10アール当たり約2トンの収量が期待できます。更には、10年以上植え替えせずに収穫でき、市場出荷を1,000円/kgとした場合、10アール当たり約200万円の収入が見込めます。(米の場合、10アール当たり約12万円)

施設など初期投資が必要ではありますが、ハウス設置においてJAで2分の1(1棟上限50万円)、市で10分の3(1棟上限50万円)の補助制度もあり、これまでに7棟の実績があります。国内の主要産地は冷涼な気候の北海道や長野県ですが、消費地となる京阪神に近いという地の利を活かし、アスパラガスが収益の見込める新たな地域ブランドとなることを期待するところです。

頂いたアスパラガスは6月30日の学校給食にて、「みらいちゃんアスパラのサラダ」として献立に取り入れる予定です。免疫力を高めるβカロテンやビタミン、ミネラルが豊富な上、疲労回復、スタミナ増強をするアスパラギン酸や抗酸化作用のあるルチンが含まれるなど栄養満点であり、採れ立てアスパラガスの甘味とシャキシャキ食感を、是非とも楽しんでいただきたいと思います。

2022年5月25日(水曜日)

小野市流「行政経営の管理手法」

先月の22日、23日の2日間にわたり、部長職を対象として「方針管理ヒアリング」を行いました。

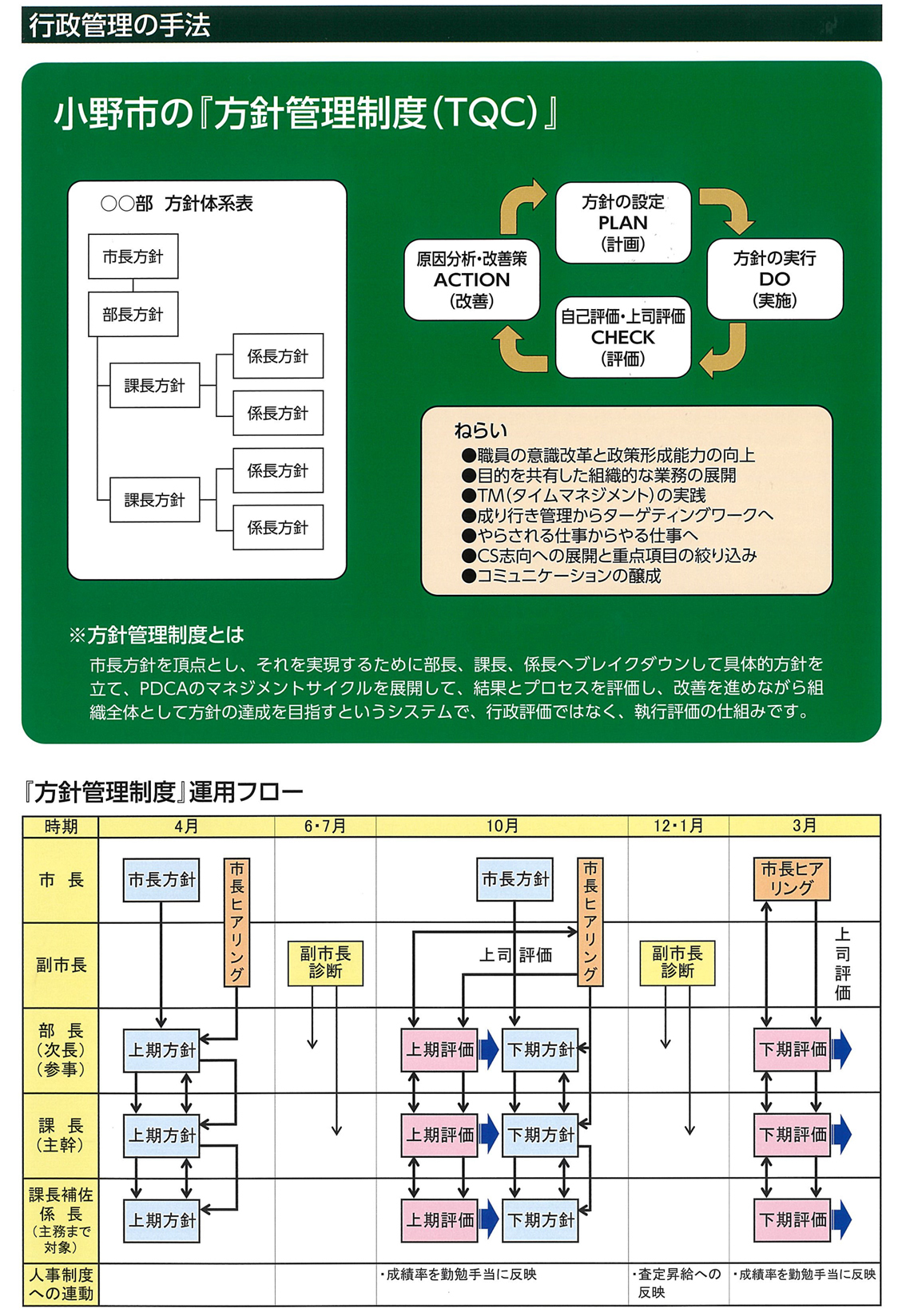

方針管理制度(Total Quality Control)とは、「市長方針」を頂点として、それを達成するために部長、課長、係長へとブレイクダウンし、具体的に各職員が方針、達成目標、実施項目、期限を定め、PDCA(Plan-Do-Check-Action)を展開しながら「結果とプロセス」を評価する、小野市独自の仕組みであります。

各部長とは方針達成に向けて具体的にどう行動するのか、組織全体としてどう仕事を展開するのかを確認しており、「カーボンニュートラルの推進」、「図書館東側市街地開発整備」、「デマンドタクシーの運行」など新規事業もある中で、進捗管理や納期管理は勿論のこと、それぞれの施策における“考え方の本質”についてベクトル合わせをしました。

その中で各部長自らが目標として掲げた「方針実行書」は、小野市の行政経営の理念を理解した上で、上位となるトップ(市長)方針の意向が随所に組み込まれており大きな修正はありませんでした。ヒアリングを受けた殆どの者は20年以上共に仕事をしており、まさに前例に捉われず市職員の意識改革を進めてきたことが、成果となって表れているものと実感したところです。

本制度で重要なのは何をなし得たのかを見る「執行評価」でありますが、今回のヒアリングでは、これを共通認識した上で、職員の成長、組織力の向上に向け、将来の小野市を担う若手職員などの人材育成を特に指示したところです。激変する社会の中で、“新たな創造と改革「MORE CHANGE」”を実現するためには、市役所全体が常に変わっていくことが不可欠であると考えます。

2022年5月18日(水曜日)

2年ぶりに小野市連合区長会総会に出席!

先月の28日、市内79自治会の区長様が一同に会される「小野市連合区長会総会」が、うるおい交流館エクラホールで開催されました。

この総会は市と自治会を繋ぐ重要な場となっており、例年ご挨拶を兼ねて、市長自ら市政運営についてプレゼンテーションを行い、市の財政状況や主要事業の説明はもとより、市行政に対する要望等の仕方や自治会への助成制度など、区長の皆さんにご説明しているところです。

まん延防止等重点措置が解除されて以来、各自治会の役員さんがご挨拶等で市役所にお越しになられることが増えております。面談の際に道路の舗装や拡幅、ガードレールや防犯灯の設置など、様々な要望をお話しされることが多々ありますが、小野市の「広聴システム」を十分把握されずに市に対して正式な要望をされていない自治会も中には見受けられます。

区長の皆さんには「区長・自治会長さんのための便利帳」という冊子をお配りし、要望・苦情等の手法として広聴の窓口である市民サービス課へ統一の様式で申出いただくことで、市長自らが目を通し、“直ちに対応”や“長期施策へ反映”など9つの区分に整理し、原則2週間以内に文書にて回答させていただく旨を申し上げています。重要な点は要望等がデータベース化により記録として残り、区長さんが交代されても放置されず課題解消に取組めるところにあります。

市民の皆様から寄せられたご意見など「情報は市民の財産」であり、自治会からの要望等も然りであります。各自治会における課題や問題点については積極的に市にご相談いただき、市と自治会の協力体制のもと解消していくことで、小野市が益々住みよいまちに進化していくものと考えております。

2022年5月11日(水曜日)

「ひまわりの丘公園」がリニューアルします!

平成14年にオープンし、今年開園20周年を迎えた「ひまわりの丘公園」が、大型複合遊具や花づくり拠点施設を新設し、12月にこれまで以上に魅力あふれる公園として生まれ変わります。

国道175号線沿いに位置し「道のオアシス」をコンセプトに整備された「ひまわりの丘公園」は、年間約70万人が利用するなど、今や、小野市随一の観光スポットとして市内外の多くの皆様に愛される公園となっております。

このたびのリニューアルには、加東市のゴルフ場「マダムJゴルフ倶楽部」社長の神内氏から「子供のために役立ててほしい」とお受けした2億円のご寄附も活用しており、既存遊具のリフレッシュ工事はもとより、様々なタイプの滑り台を備えた大型遊具をはじめ、障害の有無に関係なく遊べる「インクルーシブ遊具」の新設など、誰もが安心して楽しめる仕掛けが盛り沢山となっております。

また、ひまわりの丘公園の開園時に発足し、花苗の生産や公共施設等への植栽などを担う「おのガーデニングボランティア」が、活動20周年の節目を迎えると同時に、園内では「花づくりの拠点施設(育苗ハウス)」が一部供用開始し、4月から新たな活動拠点において育苗や、より実践形式へ転換したおのガーデニングマイスター講座が始まるなど、「彩と香りのまちづくり」をテーマに更なる取組に挑戦しています。

今回の工事では大型遊具や育苗ハウスの整備のほか、トイレの増築や園路の改修、更には公園南側に駐車場の拡張も計画し、リニューアル後の来園者の増加を見込んだ整備を進めており、わが市のシンボルである「ひまわりの丘公園」が、多彩な魅力を凝縮した「オンリーワン」の公園としてますますパワーアップしますので、是非ご期待ください。

2022年5月4日(水曜日)

齋藤知事が小野市役所に来庁!

4月22日に兵庫県の齋藤知事が小野市役所に来庁され、県政、市政について意見交換を行いました。新しく知事になられてからの小野市への訪問は、コロナ禍で延期となっていましたが、実に1年越しでの来庁となりました。

知事の到着後、庁舎玄関前にて公共施設等が集積するシビックゾーンをご覧いただき、小野警察署の開署やホテルの誘致、新庁舎建設など新市街地形成の変遷を説明しました。更には、小野市の将来を見据えた新たな商業地等の宅地開発を推進する「図書館東側区域開発構想」について、農振農用地除外や市街化区域編入など協力をお願いしたところです。

市長応接室に場所を移した後、知事から就任後の県政運営や新年度予算などの説明を受けると共に、市と県との連携事業についても確認しました。平成12年から県市共同で事業を進めてきた「小野長寿の郷構想区域」は、現在では、小野市と三木市の統合病院である「北播磨総合医療センター」や新設移転した「兵庫あおの病院」、及び県公募で誘致された高齢者施設「くつろぎの杜」が建ち並ぶなど、北播磨地域最大の医療拠点となっています。

また、同区域で整備が進む「ひょうご小野産業団地」には、7つの企業が進出を決める中、単なる雇用の創出だけでなく障がい者等の就労支援事業に取り組まれる企業もあるなど、「長寿の郷」の名の通り誰もが働きやすい場となりつつあり、引き続き同区域の更なる発展について支援を申し上げました。その他、神戸電鉄粟生線活性化における県のリーダーシップや、県と市町の連携のあり方など意見交換しておりますと、あっという間に面談時間は過ぎて行きました。

お帰りの際、知事がマイナンバーカードの受付や市民課の窓口に立ち寄られ、手続き状況など興味深く視察されました。まさに認識学だけではなく体験から学ぶことはリーダーにとって重要であり、齋藤知事には自分自身の目で県内の状況をご覧いただき、各市町との連携を更に深めつつ、これからの県政に邁進していただきたいと思います。

2022年4月27日(水曜日)

新産業団地を走る「新都市南北線」が一部開通!

4月6日、小野市と県で整備を進める新産業団地「ひょうご小野産業団地」内を走る「新都市南北線」の第1工区が開通しました。今回開通した部分は、小野工業団地・小野流通等業務団地と国道175号を繋ぐ「新都市中央線」から、新産業団地を抜けて山田町の市道121号線までを結ぶ全長約1.76kmの区間であります。

ひょうご小野産業団地は、今年の2月に第2期分譲の事業予定者が決定し、第1期と合わせて7つの企業が進出されますが、総投資額は約500億円にのぼり、500人を超える雇用創出が計画されております。既に施設が完成して2月から操業を開始されている企業があり、他の企業においても順次開始される予定で、高度技術産業の新たな集積拠点として動き始めております。

企業の進出に合わせて周辺交通網の整備も進んでおり、新都市南北線の第2工区となる山田町から小野ニュータウンの市道103号線までの区間(約1.17km)の工事に昨年度から着手し、令和6年度中の完成を目指しています。本道路の整備により、北側からの産業団地へのアクセスが向上し、国道175号の補完道路として、新産業団地等に出入りする多数の車両の渋滞緩和が期待されます。

また、山陽自動車道と小野工業団地を繋ぐ「(仮称)三木スマートインターチェンジ」の新設や、加古川と小野とを約12分で結ぶ高規格道路「東播磨南北道路」の全線開通など、令和6年度の完成に向けて整備が進んでおり、「新都市南北線」の北側への延伸と合わせて、未来の小野市のポテンシャルを飛躍的に増大させる新たな道路ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えています。

2022年4月20日(水曜日)

3年ぶりに「小野市消防大会」実施!

先日、実に3年ぶりとなる「令和4年度小野市消防大会」を開催いたしました。

今年度は、新型コロナの影響により毎年恒例の分列行進を省略するなど規模を縮小して執り行いましたが、各分団から消防団員の皆様がお集まりになられる中、団員として永きにわたり消防業務に励まれた方など、「地域防災リーダー」としてご尽力されてこられた活動に対し表彰させていただきました。

大会では、ここ最近の1ヶ月以内に県内で体に揺れを感じる「有感地震」が5回も発生している状況を、1943年に鳥取で起こった内陸部での地震がのちの東南海・南海地震の前触れであった事例に照らし、これらの有感地震が何を物語っているのか、過去の「経験こそがまさに教訓」であることを踏まえ、「日頃からの備え」の重要性を改めて申し上げました。

危機管理の原則は、これまでから繰り返し申し上げているとおり「悲観的に準備をし、楽観的に対応する」ことでありますが、そのためには行政、警察、自衛隊などの関係機関はもとより、「地域防災力」の要である地元の「消防団」との連携強化が必要不可欠であることは言うまでもありません。

何といっても地元を知る消防団員の方々の熱き想いと地域に根差した防災活動こそが、市民の皆様を救うことになるのは明快であり、更なる防災意識の高揚と災害に強いまちづくりを推進するため、行政と地域が一体となって「安心して住み続けられるまち“おの”」を実現して参りたいと考えておりますので、今後とも皆様のご協力を賜りますようお願いいたします。

2022年4月13日(水曜日)

小野市政の将来を担う若人たち

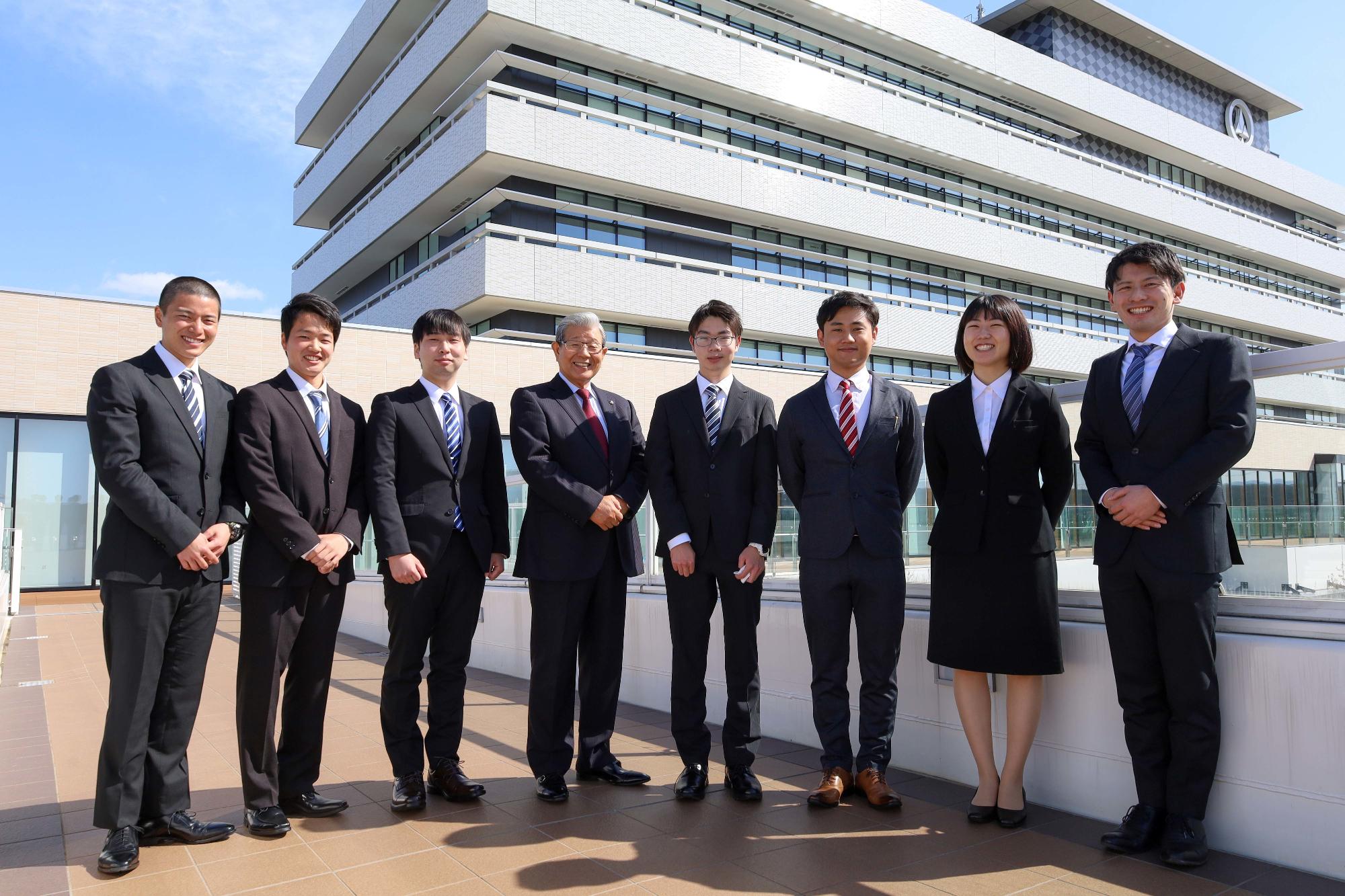

4月1日に令和4年度辞令交付式にて、新規採用職員に対して辞令を交付しました。

新たに加わった7名の職員には、まずは「市役所は市民の役に立つところ」であることを認識し、市民=顧客と捉えた「顧客満足度志向」により仕事に励むと共に、小野市の市政運営の基本理念である「行政も経営」のもと、より高度でより高品質なサービスを、いかに低コストで提供するかを追求して欲しいと訓示を述べました。

また、勉強は学生時代で終わったのではなく、これからが本当の意味での出発である。教材は配属された職場の至るところにある。そのうえで「出る杭は打たれるのではなく、出ない杭は地中で腐るしかない」という気持ちで、失敗を恐れず様々なことにチャレンジするようにと激励したところです。それは、いい意味で職場の空気をかき回して欲しいという思いであり、今はたとえ「小さな波」でも、将来その波が「ビッグウェーブ」になればと、大いに期待するものであります。

コロナ禍において社会情勢が一変する中、何事も“ネガティブ”ではなく“ポジティブ”に捉え、夢多き新規職員と共に、新たな感覚と感性で令和4年度も市政に邁進してまいります。

2022年4月6日(水曜日)

令和4年度市長方針

令和4年度の市長方針は、「新たな創造と変革 MORE CHANGE」であります。

今年は「新たな創造と変革」が始まる重要な1年であり、小野市の希望ある未来を切り拓く、地域資源を最大限活用した「カーボンニュートラルの推進」、「図書館東側農地の開発」、「ひまわりの丘公園のリニューアル」、「デマンドタクシー事業」をはじめとするハード・ソフト両面の取組を着実に進捗させ、「Beyond コロナ」を見据え、“持続可能で「もっと元気な小野市」の実現”を目指してまいります。

更新日:2022年07月05日