2016年10月~12月分のバックナンバー

2016年12月28日(水曜日)

「平成28年小野市10大ニュース」が決まりました!

平成28年も残すところわずかとなりました。今年の小野市10大ニュースをお知らせします。

- 県道三木宍粟線「粟田橋」が開通

- 小・中・高校生が全国大会で大活躍

- 4・5歳児の保育料が無料に

- 市役所新庁舎基本・実施設計に着手

- 医療費完全無料化が高校3年生まで拡大

- 県企業庁と共同による「新産業団地」の整備開始

- 「全国移住ナビ」小野市サイトのアクセス数が全国1位に

- 市内全小中学校で小中一貫教育がスタート

- パワースポット「祈願そろばん」が完成

- 消防車両(はしご車・水槽車)を更新

1年間ご愛読ありがとうございました。

次回の掲載は1月1日元旦(日曜日)です。

皆様、よいお年をお迎えください。

2016年12月21日(水曜日)

ありがとう!市民会館「大ホール」

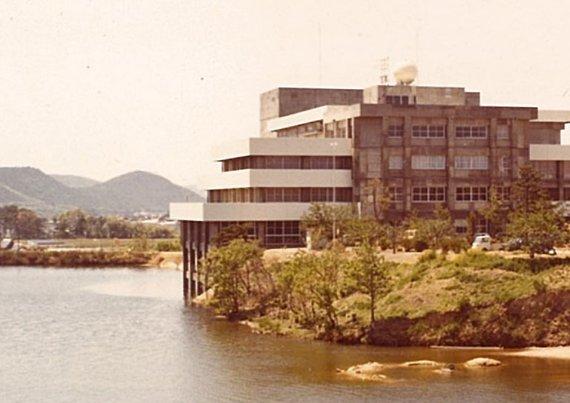

右の写真は、昭和49年4月にオープンした当時の「小野市民会館」です。開館から42年9ヶ月が経過し、その「大ホール」部分を今月末で閉鎖することになりました。

これは、改正された耐震改修促進法により、不特定多数が利用する大規模建築物には耐震診断が義務付けられ、その診断費用に数千万円が必要である上、耐震補強工事には20億円を超える経費が見込まれることから、やむなく閉鎖することにしたものです。

「大ホール」は容積が大きい上に柱も少なく、避難誘導上も危険度が高いため、前倒しでの閉鎖となりますが、同じ市民会館内にある「コミセンおの」や教育委員会事務局は、市役所が移転するまで活用します。成人式など、「大ホール」で予定していた行事は、調整の上「うるおい交流館エクラ」で実施することにしています。

閉館にあたり、今月25日(日曜日)13時から「市民会館ファイナルコンサート」として、これまで市民会館の自主事業に参画していただいた市民の皆様によるコンサートが「大ホール」で開催されます。入場無料ですので、多数の皆様のご来場をお待ちしております。

これまで皆様に支えていただいたお陰で市民会館は、市民の活動拠点として、発表の場として小野市の芸術文化の向上の一翼を担ってくることができました。これまでの市民の皆様のご愛顧に感謝申し上げるとともに、これからは「うるおい交流館エクラ」が、その役割を引き継ぎ、さらなる市民の芸術文化の向上、市民力の飛躍に期待したいと考えております。

2016年12月14日(水曜日)

冬のおの恋「小野ハーフマラソン2016」開催

12月4日(日曜日)に第3回となる「小野ハーフマラソン2016」を開催いたしました。約4,700名のランナーが、田園風景の中、「天下人秀吉も駆け抜けた中世の京街道」を駆け抜けられました。

大会アンバサダーには元阪神タイガース赤星憲広氏に就任いただき、阪神タイガースやオリックス・バファローズの現役プロ野球選手、ミスユニバース兵庫代表など多くのチャリティランナーの皆様に大いに大会を盛り上げていただきました。

また、小野警察署との連携による「ランニングポリス」や「メディカルランナー」の皆様にもご協力もいただき、コース上での選手の安全確保や救護体制の充実に努めていただきました。

大会会場となったエクラ周辺では、「市民広場」での兵庫県警察音楽隊や小野南中学校吹奏楽部による演奏をはじめ、地域づくり協議会などによる豚汁やぜんざいの無料ふるまい、コース沿道においては市内の保育園や小・中学生をはじめとした約2万人にも及ぶ市民の皆様によるランナーへの温かい声援など、「おもてなし」を前面に押し出す大会といたしました。

改めて、ご尽力いただきました関係者の方々に厚くお礼申し上げますとともに、全国から参加いただいたランナーの皆様には、1,400人を超えるボランティアをはじめ多くの市民が織り成すこの大会が、記録よりも記憶に残った大会になったことを願っております。また、来年もこの大会でお会いできることを楽しみにしております。

2016年12月7日(水曜日)

地域の活性化は自分達の手で~地域づくり協議会~

毎年、12月に入ると市役所前広場ではクリスマスイルミネーションを点灯しています。今年も先月26日に点灯式を行いました。これは、小野地区の住民の皆さんで組織する「小野地区地域づくり協議会」の皆さんによるもので、平成16年からの実施で、今年で13年目を迎え、すっかり冬の風物詩として定着しております。

市内には小野地区だけでなく河合、来住、市場、大部、下東条の6地区がありますが、それぞれの地区において創意工夫による特色ある活動が展開されております。この秋にも、「かわいふれあいまつり」、「来住花いっぱい運動」、「大部ふれあいのつどい」、「下東条文化祭」など、いろいろな催しが住民の皆さんの手で行われました。

それぞれの地区で地域づくり協議会が発足したのは、市が平成12年から実施した各地区のコミュニティセンターのリニューアル工事がきっかけでした。このリニューアル工事により活動の拠点整備ができ、さらに、平成16年からは、各地域づくり協議会に対し使途を制限しない助成金の交付を開始し、今では6地区での年間事業数は42にのぼっております。助成金額も、当初は、1地区100万円でありましたが、平成18年度から300万円にしております。

各地区の活動は、他に負けじと年々多彩になり、全地区をあわせた延べ参加人数も平成16年度には約24,000人であったものが、平成27年度には約109,000人にまで増加しております。これらの活動を通じて地域のコミュニケーションが深まり、市民の手による地域づくり、地域の活性化が進んでいるものと考えております。

「すべて行政が面倒を見る時代は終わった」と常日頃から申し上げておりますが、自らをもって自分たちの地域をいかに活性化させるかということを住民自らが認識して行動に移すことが重要であり、行政の役割はそれを後押しすることであります。いわば、現在、国で進められている「地方創生」の地域版であります。規制にとらわれない自由な発想と熱意ある取組を、これからも応援させていただきたいと考えております。

2016年11月30日(水曜日)

小野住民大会開催~警察、行政、地域が連携した地道な安全安心への取組~

先日、「小野住民大会」を開催し、地域の安全安心を守るべく日夜ご尽力を賜っております方々を表彰させていただきました。昨年11月に、市民の悲願であった小野警察署が開署したことにより、これまでの「小野・加東住民大会」から「小野住民大会」として初めての開催であります。

小野市における刑法犯認知件数は、平成15年には1,170件でありました。しかしながら、警察官OBによる「小野市安全安心パトロール」をはじめ、地域の皆様が、日夜、積極的にご尽力をいただいた結果、平成27年の認知件数は340件であり、実に12年間で71%減少という、“目に見える成果”を挙げております。

「小野市安全安心パトロール」は、青色回転灯を付けたパトロールカーで朝8時45分から夜9時30分まで市内を巡回しておりますが、単に市内を巡回しているだけではありません。元警察官の経験を活かしたプロの目による監視や下校時における児童生徒の見守りのほか、カーブミラーの修復や簡易な道路補修まで行っております。

さらには、犯罪や交通事故発生箇所を地図に落とし込むとともに、それらの件数もグラフ化して事務室に掲示するなど、定期的に集計と分析を行い、巡回ルートや行動計画に反映させています。こうしたPDCAのマネジメントサイクルを日々展開するとともに、警察や行政の目が届かないニッチ(隙間)を埋める活動を行っております。

また、小野市では先月1日から「小野市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。市として「犯罪を未然に防ぐ」という役割だけでなく、万が一、犯罪被害に遭われた方があっても、いち早く、本来の暮らしを取り戻していただくことを目的とした、真に「安全安心なまちづくり」への取組を進めております。

安全安心のまちづくりを進め、「住むなら!やっぱり おの」を実感していただける小野市であり続けるためには、警察、行政、地域が互いに連携し、草の根の活動を継続し続けることが大切であります。「暴力追放、地域安全、交通安全、青少年健全育成」のスローガンのもと、今後とも、市民の皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2016年11月23日(水曜日)

小野市の発展を担う若者から市長への提言 ヤングジェネレーションフォーラム開催

先日、第9回目を迎えた「ヤングジェネレーションフォーラム」を開催しました。このフォーラムは、若者に行政への関心を持っていただくことと、彼らの意見を市政に反映させることを目的として開催し、今回は、兵庫教育大学、関西国際大学、そして小野高等学校の皆さんの合計5つのグループから、小野市に対する提言をいただきました。

「独居老人と学生問題の解決策」や「小野市に新たな観光資源を!」、「空き家対策と人口増加策」など、これからの行政が抱える課題に対し、若者らしい柔軟な発想でアイデアを発表していただきました。提案の中には、独居老人の孤独死を防ぐために学生と同居することやふるさと納税を活用した医療ツアーの開催、増加している空き家を民泊できるように改修するといった案などがありました。

今年の参議院議員選挙から選挙権年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられ、高校生でも日本の将来を選択する「権利と義務」を持つ有権者となり、日本の未来を自ら判断していくことが求められるようになっております。提言の内容もさることながら、大切なことは、その提言に至るプロセスであり、グループ内で議論し、問題の本質をしっかりと見極める目を養っていくことが求められております。

そのためには、「認識学」だけではなく「体験学」に学び、「アナザーワン」、すなわち、もう一人の自分探しに挑戦し続けていただくことの重要性を学生の皆さんにお話しました。今後とも、無限の可能性がある未来に向かって、ポジティブシンキングで大いにチャレンジしていただきたいと考えております。

2016年11月16日(水曜日)

各種イベント開催、ひとおこしへ繋げる賑わいの秋

11月も半ばを迎え、秋も終わりが近づいておりますが、この1ヵ月間、小野市では秋のイベントが目白押しでありました。10月22日(土曜日)、23日(日曜日)に開催された「産業フェスティバル」。地場産業や特産品など186ブースの出展のほか、創業を志す方々による「エクラ雑貨市」などが開かれ、2日間で約6万7千人もの来場者で賑わいました。

さらには、芸術の秋として「小野市美術展」や「市民芸能フェスティバル」の開催。私も「小野市美術展」に出展された作品の数々を作者の意図を考えながらじっくりと拝見いたしました。どの作品も様々な趣向を凝らし、見事な作品でありました。唄と踊りが披露される「市民芸能フェスティバル」において、その表彰をさせていただいたところであります。

また、本日、11月16日(水曜日)には「金婚夫婦を祝う集い」を開催し、お祝いに参加させていただきます。今年は、60組のご夫婦をお招きしての開催であります。時には山あり谷ありの、人生の荒波を超え、無事に金婚を迎えられましたご夫婦には、今後とも活気ある豊かで温もりある地域づくりにご協力いただきたいと考えております。

さらに、11月26日(土曜日)にはコミセンおので、クリスマスイルミネーションの点灯式を開催いたします。そして、12月4日(日曜日)には第3回を迎える「小野ハーフマラソン2016」を開催し、「冬のおの恋」として、約5,200名のランナーをお招きし、多くのボランティアの皆様とともに、小野市を盛り上げていただきます。

地域活性化のためには、「3つのおこし」が不可欠であります。すなわち、イベント等の「ことおこし」、物づくりの「ものおこし」、そしてそれらを支える「ひとおこし」であり、これらが三位一体となって「賑わいづくり」となり、「賑わいづくり」が「誇りづくり」となり、その「誇りづくり」が郷土を愛する「愛着づくり」へとつながっていくものであります。より多くの市民の皆様がこれらイベントに積極的に参画していただくことが、更なる小野市の発展に繋がっていくものと考えております。

2016年11月9日(水曜日)

平成29年度予算編成方針 次世代へつなぐ新たなまちづくり“NEXTおの”創生 -2nd Trial

先日、平成29年度予算編成指示会議を開催し、管理職員に対し、これまでの小野市の行政のあり様、行政経営の理念を認識した上で、“NEXTおの”創生第2弾のTrial(トライアル)となる予算を編成するよう檄を飛ばしたところです。

平成29年度の小野市は、「新都市中央線」が全線開通するとともに、その沿線では、兵庫県企業庁と共同で推進する「新産業団地」の整備が実行段階に移るほか、「小野長寿の郷構想」エリアでは、社会福祉法人の進出が本格化します。

人口減少と超高齢社会が進展する中にあっても、活力ある産業振興と「医療・福祉・健康」が三位一体となった拠点づくりが目に見える形となり、小野市版地方創生が加速していく年になります。

一方で、景気回復の勢いが乏しく税収の伸びは期待できず、法人市民税も大幅減が見込まれる上、国からの普通交付税額が前年より2.4億円減が見込まれ、財政運営は厳しさを増しております。

その中にあっても、「将来にわたり持続可能な健全財政の堅持」を重要課題としながらも、小野市は「まちづくりの先駆者」として挑戦し続けていかなければなりません。そのためのキーワードは、『夢』、『子ども』、『高齢者』の三つであります。

『夢』とは市役所庁舎の移転・新築、新産業団地整備事業であり、小野市の将来に夢を持たせることであります。『子ども』とは所得制限なしでの4・5歳児の教育・保育料の無料化、高校3年生までの医療費無料化であり、小中一貫教育を深化させ、真に「住むなら!やっぱり おの」を実現させることであります。

そして『高齢者』とはアクティブシニアが輝く生きがいと活躍の場の創出づくりのために実施する、生きがい就労の促進、地域活動シニアサポートモデル事業、地域のきずなづくり支援であり、これらが単独ではなくリンケージしあいながら、派生効果として地域コミュニティの再生、それが、いざというときの防災にも役立つことになります。

この「Trial」に込めた思いとは、まずは「やってみなはれ」ということであり、想定されるすべての事態を覚悟し、思い切って行動しようということであります。やってみて、うまくいけばそれでよし、ダメなら再チャレンジすればいいことであり、行動することで不安が自信に変わり、新たな局面が開けることもあります。

すなわち、行動しなければ何も始まらないのであり、過去に予算化を見送られた事業であっても、しっかりとした理念のもと、再検討すべきものは行い、一貫した「行政経営4つの柱」を基軸として、来年度も「次代へつなぐ新たなまちづくり」に「先駆者」として挑戦し続けてまいりたいと考えております。

2016年11月2日(水曜日)

「コミュニケーション麻雀」で介護予防

先日、福祉総合支援センターで、ふれあい楽らくサークルが実施している「コミュニケーション麻雀」を見学してまいりました。要介護状態になることを予防するとともに、外出機会の確保及び他者との交流を通じて、社会性の確保や閉じこもりの予防につなげることを目的として実施されています。

教室では、まず、骨や関節疾患の改善・予防のためにテレビでも放映された「おの楽らく体操」を行った後、「コミュニケーション麻雀」を行います。「コミュニケーション麻雀」は、2人1組で相談しながら進めることができるので、麻雀経験がない方でも楽しめ、脳の活性化にも効果があります。私も飛び入りで参加しましたが、つい力が入ってしまい、参加者の皆さんと楽しく熱い戦いを繰り広げてまいりました。

ところで、運動器の障害のために移動機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」と呼び、進行すると介護が必要となるリスクが高くなり、患者数は高齢者を中心に増えつつあるとの報道がなされていました。人口の27%超が65歳という超高齢社会を迎え、自らの足で歩き、介護を必要としない「健康寿命」を伸ばすために、このロコモの予防が大切であるという内容であります。

ロコモ度の判定は手軽にでき、立ち上がりテストでは、40センチメートルの高さから片脚で立ち上がれない場合は「ロコモ度1」、20センチメートルの高さから両脚で立ち上がれない場合は「ロコモ度2」だそうで、80歳以上の男性の60%、女性の70%が、整形外科医の受診が必要な「ロコモ度2」に該当するというデータもあるようであります。

「健康寿命」は、男女ともに実際の寿命よりも10年ほど短いと言われています。元気で楽しく生きられる期間を少しでも延ばすため、適度な「運動」としっかりと栄養のある食事に加え、この「コミュニケーション麻雀」のように、自ら積極的に「社会参加」を実践し、「健康寿命」を延ばし、介護予防につなげていくことが重要であると考えております。

2016年10月26日(水曜日)

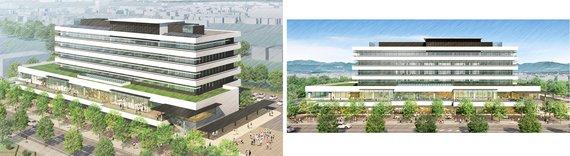

新庁舎のイメージ決定

新庁舎について、「新庁舎建設基本・実施設計公募型プロボーザル」を実施し、4社から提案を受けておりましたが、設計者選定委員会による一次審査と二次審査を経て、新庁舎のイメージが決定しました。

これから、新庁舎建設の基本設計・実施設計を行い、具体的な詳細を決定していくことになります。今後、50年、100年先を見据えた“NEXT小野”創生のランドマークとなるよう、平成29年12月までに基本・実施設計を完了させ、平成30、31年度で本体工事を施工、平成32年3月の完成を目指しています。

2016年10月19日(水曜日)

小野工業団地に日本ハムグループの生産拠点が完成

「小野工業団地」に、このほど、日本ハムグルームの「日本ハムファクトリー株式会社兵庫工場」の新しい工場棟が完成し、歓迎の意を込めて竣工式に出席してまいりました。このたび完成した「日本ハムファクトリー株式会社兵庫新工場」は、これまでの小野工場と加古川市にあった兵庫工場とを統合した工場で、年間最大2万3,500トン(「シャウエッセン」では1億8,400万袋に相当)のハム、ソーセージを製造、出荷されると聞いております。

食卓でおなじみの「シャウエッセン」や「ウイニー」などのソーセージは、この小野市の兵庫工場で製造され、出荷されています。ハム・ソーセージや惣菜など加工食品は、日本ハムグループにとって、食肉に次ぐ柱で、今期の部門営業利益は前期比2倍の80億円を見込まれ、「全国5工場の中で東の茨城、西の兵庫」となる拠点のようであります。

「小野工業団地」では、同グループの「プレミアムキッチン株式会社関西工場」がコンビニエンスストア向けのサンドイッチ、お惣菜、デザートなどを製造、出荷されています。さらには、トンカツ、ミートボールなどの加工食品を製造する「日本ハム食品株式会社関西プラント」も建ち並び、日本ハムグループの一大生産拠点ができあがっております。

「小野工業団地」及び隣接する「小野流通等業務団地」からの出荷額は、小野市の工業出荷額年間約2,500億円のうち、その4割を超え、約1,100億円となり、小野市財政の屋台骨を支えていただいております。今月下旬には、「小野工業団地」内にある「新明和工業株式会社播磨工場」で航空機事業部の新製造拠点となる工場もオープンされることになっております。

雇用面においても、「小野工業団地」では昨年3月末では約4,500名の方が働いておられましたが、今年3月末現在では約4,900名に増え、さらにこれら工場の稼動により約5,300名の方々の職場となります。また、小野市では兵庫県企業庁と共同で「新産業団地」の整備計画も進めており、小野市発展は、これら企業と市民の皆様、そして行政が三位一体となり、小野市100年の計を見据えた基盤づくりを継続することによって、生まれるものであると確信したところであります。

2016年10月12日(水曜日)

小野市流の経営管理手法「方針管理制度」

平成28年度も10月に入り、下期が開始したところであります。小野市では毎年4月に市長自らトップ方針を示し、これに沿って各組織、職位ごとに上期(4月から9月まで)の方針を立案し、全職員が目標達成のために組織として業務を遂行してきました。

上期が終了した10月には、上期目標に対する自己評価と上司評価を行い、難易度評価と達成度評価をそれぞれ5段階に分けて点数化したマトリックス表にあてはめ10点満点で評価することになっています。同時に上期結果を受けて下期目標を全職員が設定します。

現在、課長級以上の職員に対し、副市長がこの上期結果と下期目標について面談を行っており、その結果は12月賞与に反映される仕組みとなっています。ただし、敢えて難易度の高い目標を立て、チャレンジしてきたことも評価するために、達成度評価だけでなく難易度評価の要素も加え、そのプロセスも検証しています。

この「方針管理制度」の狙いは、次の5点であります。

- 仕事のやり方を前例踏襲型から目標達成型へ変えること。

- やらされる仕事からやる仕事へ、職員のモチベーションを上げること。

- TM(タイムマネジメント)の実践と進行管理を行うこと。

- 目標設定、検証の過程で上司と部下のコミュニケーションを醸成し、組織力を強化すること。

- 以上を通じて、職員の意識改革と政策形成能力の向上を図ること。

また、この「方針管理制度」は、トップ方針を実現するために部長、課長、係長…へとブレイクダウンして具体的方針を立て、PDCAのマネジメントサイクルを展開しているために、「政策決定はトップである市長の責任」、「その政策をどのような方法で実現させるかは各部門、職員の使命」という責任と役割の分担を明確化させています。

職員に求められるのは、トップである市長が掲げた政策を効果的、効率的に実施し、いかに成果をあげるかという「執行評価」であって、「方針管理制度」はこの「執行評価」の仕組みであります。

「人事制度に完璧はない」と言われるように、絶えず改善を繰り返しながら、これまでから「方針管理制度」自体の充実を図ってきており、今後もこの積み重ねが小野市の組織力強化に繋がるものと考えております。

2016年10月5日(水曜日)

自治会のやる気が問われる地域のきずなづくり事業

小野市では、平成23年度から平成27年度までの5年間で、各自治会に対し、高齢者や子どもの居場所づくりを目的に自治会公民館のバリアフリー化改修工事や備品類の購入等に補助する「高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業」を実施してきました。

それを受けて、平成27年度からは、地域のきずなを醸成し、地域の課題対応力や防災力の向上を図ることを目的として、整備された自治会公民館を拠点とした自治会の諸活動に対し補助する「地域のきずなづくり支援事業」を実施しています。

具体的には、(1)花の植栽、子どもの見守り、清掃活動、溝普請などの社会奉仕活動、(2)料理教室や介護予防講座、防災教室などの教養講座開催活動、(3)ゲートボール、グラウンドゴルフなどの健康増進活動を月2回以上行っていただくことで補助金を出すというものです。

さらに、この補助金は、活動の頻度に応じた定額補助で、計画書が提出された時点で先払いしており、実績報告時には領収書の添付も求めておりません。すなわち、市はお金を出すが口は出さず、自治会の自主性、主体性を尊重し、地域の自立を促す戦略であり、地方版の地域分権でもあります。

事業に取り組まれている自治会では、家にある花を持ち寄った生花教室や高齢者の体操教室、防犯・防災講習会、カラオケ大会、食材を持ち寄った料理教室など、各自治会の創意工夫により様々な活動を実施し、コミュニケーションを深めておられます。

大事なことは、「すべて行政がやる時代は終わった、自らをもって自分たちの地域をいかに活性化させるか」ということを市民自らが意識して主体的な行動に移すことであり、行政の役割は、それを後押しすることであります。そのため、この事業に取り組まれるに当たっては、自治会長のやる気と力量が問われることになるのです。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課

〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地

電話番号:0794-63-1000(代表)

ファックス:0794-63-6600

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月16日