2022年10月~12月のバックナンバー

2022年12月28日(水曜日)

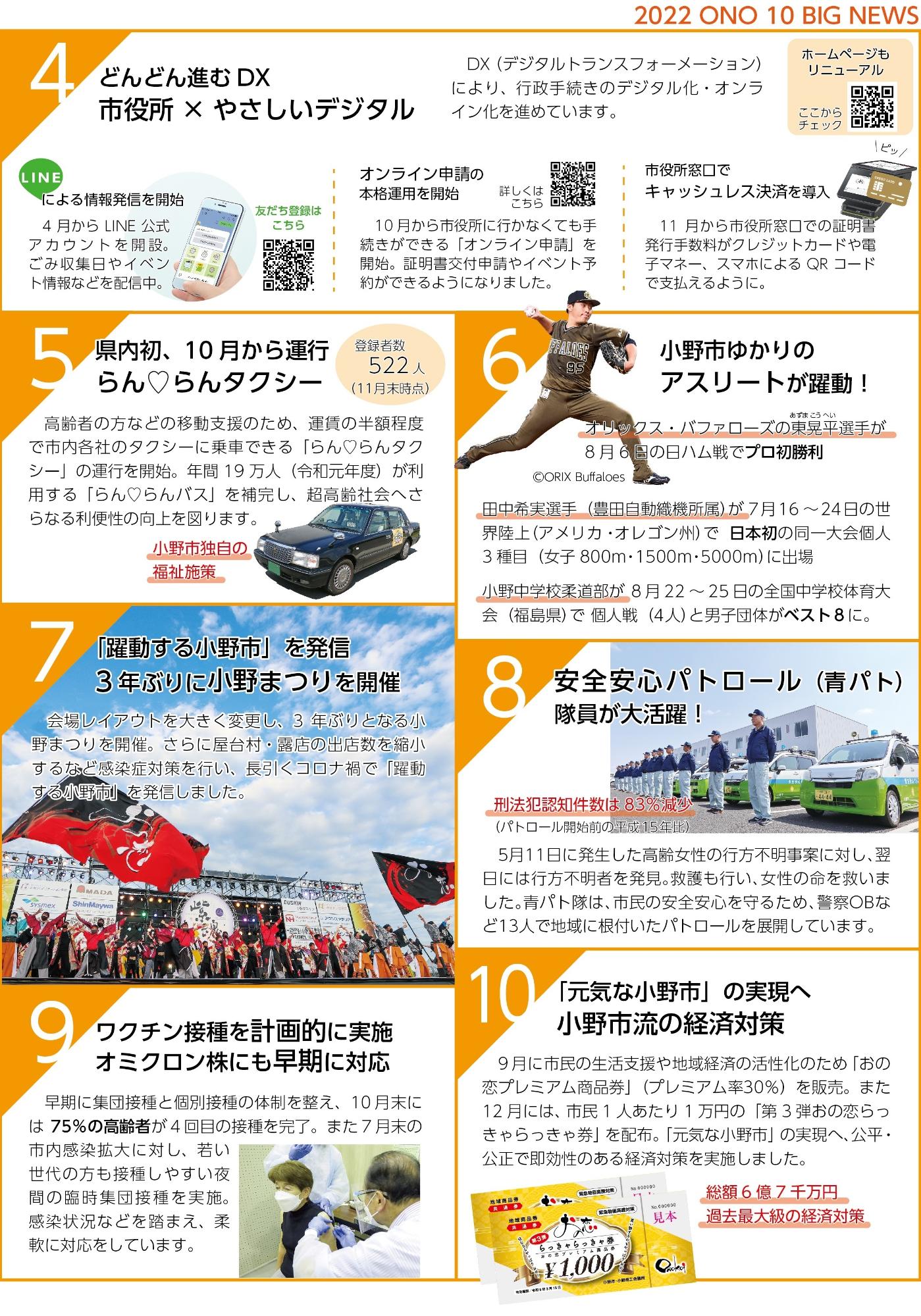

「2022年 小野市10大ニュース」が決定しました!

2022年も残すところあと4日となりました。今年の小野市10大ニュースをお知らせします。

1年間ご愛読ありがとうございました。次回の掲載は1月1日元旦(日曜日)です。

皆様、よいお年をお迎えください。

2022年12月21日(水曜日)

ひまわりの丘公園に関西最大級の遊具広場が誕生!

今年開園20周年を迎えた「ひまわりの丘公園」が、新たな大型複合遊具の完成など、大規模リニューアルにより、これまで以上に魅力あふれる「オンリーワン」の公園としてグレードアップしました。

今回のリニューアルでは、広場にそびえ立つ新たなシンボル「ひまわりタワー」をはじめ、障がいの有無に関係なく全ての子どもが一緒に遊べる「インクルーシブデザイン」を採用した遊具などを整備したほか、既存遊具にも迫力満点の新スライダーを追加するなど改良を加え、合わせて約6,300平方メートルの広さを誇る『関西最大級の遊具広場』が誕生しました。

今週12月24日(クリスマスイブ)には、大型複合遊具をお披露目する竣工式典並びに記念行事を開催します。当日は、小野保育所や小野高校による演奏やバルーンリリース、更に11台のキッチンカーが集結、ピザ窯で焼き上げたチキンの販売などイベント盛り沢山です。更なる進化を遂げ、『夢と希望を与える拠点』へと生まれ変わった「ひまわりの丘公園」へ是非お越しください。

2022年12月14日(水曜日)

今年も無事開催!「小野ハーフマラソン2022」

12月4日(日曜日)、第9回「小野ハーフマラソン2022」を、昨年同様にコロナ禍において無事開催することができました。

当日は、参加者の検温・消毒、1週間前からの体調管理チェック、レース以外でのマスク着用など感染対策を徹底し、約3,700名のランナーが市役所前のスタート地点に集まりました。スタート前には、「絶好のマラソン日和」と赤星大会会長や阪神・オリックスのプロ野球選手らが激励し、ゲストランナーとして小野市出身で北京五輪代表の小林祐梨子さんらが駆けつけてくれました。

天候などのコンディションもさることながら皆さんが笑顔で走られていたのが印象的で、大会運営では市体育協会をはじめとする関係団体など1,000人を超えるボランティアスタッフの方々に支えていただき、ランナーのサポートや沿道での応援などに取り組まれる姿に、多くの参加者の方々から感謝の言葉をいただいたところです。

次回は第10回となる節目の大会です。赤星会長も“次は走る”と公言されましたが、次回も「記録だけでなく、記憶に残る」大会を目指して、進化し続ける冬のおの恋ハーフマラソンで、皆さんにお会いすることを楽しみにしております。

2022年12月7日(水曜日)

小野市防災会議で3年ぶりに一同に参集

先日、令和4年度の「小野市防災会議・水防協議会・国民保護協議会」を3年ぶりに対面方式で開催し、国や県、自衛隊、警察、消防、病院、公共交通・電力・通信事業者、市議会、市民団体などの代表となる委員の方々に参集いただき、防災計画の見直し等についてしっかりと議論を交わしました。

今回の防災計画の改訂は、国や県の防災計画の見直しを反映すると共に、これまでの課題を踏まえて実効性のある計画に変更しております。また、これまでの小野市の防災への取組について、緊急地震速報などを知らせるJアラート受信機の公共施設への設置や、各学校やコミセンなどに配置した備蓄倉庫の内容、地域や学校における防災訓練の実施状況など、現状と課題をプレゼン形式で報告しました。

委員の皆様からは、「備蓄食料はアレルギーに配慮すべき」、「安否確認など自治会の防災アプリの導入も検討」、「12月で交替する民生委員に避難支援者等の説明が必要」など、それぞれの立場から現場に即した様々な意見が出され、有事の際に役立つ大変有意義な協議がなされたところです。

国では、今後30年以内にマグニチュード8以上とされる南海トラフ巨大地震が80%の確率で発生すると予測されていますが、危機管理の基本である「悲観的に準備をし、楽観的に対応する」という基本理念を念頭に、各関係機関がそれぞれの役割を認識し、平時から危機管理体制を整えておかなければなりません。

今では「災害は忘れる前にやってくる」と言われるように、いつ起きてもおかしくない災害に対し、行政、関係機関、そして地域が一体となって、あの未曾有の阪神淡路大震災で実践できなかったことを教訓に、まさに「後手から先手管理」で災害時を想定した準備を十分に重ね、備えることが重要であると委員の皆さんと再確認したところです。

2022年11月30日(水曜日)

小野住民大会開催!~地道な安全安心への取組による見える成果~

11月19日(土曜日)に、3年ぶりに「小野住民大会」を開催し、小野市民が安全で安心に暮らせるよう日夜ご尽力をいただいております方々の代表として、 4名と1団体の方々に、警察官賞、交通安全功労賞、防犯功労賞、青少年健全育成功労賞の表彰をさせていただきました。

また、大会のアトラクションとして、昭和26年の発足以来70年に渡り、地域の皆様と警察を結ぶ「音のかけ橋」としてミュージックパトロールを展開されてきた兵庫県警察音楽隊による演奏も披露され、替え歌などを交えて、犯罪被害防止の啓発が行われるなど、地域の方々が安全について親しみを持ちながら理解を深められる機会となりました。

昨今、凶悪な犯罪等のニュースが後を絶たない一方で、小野市の刑法犯認知件数は、平成15年には1,170件であったものが、令和3年には201件にまで減少し、18年間で実に83%もの減少を記録しております。これは、小野警察署と小野市安全安心パトロール(通称青パト隊)、そして、なんといっても多くの市民の皆さまのご協力により、このような明快な「見える成果」につながっていると考えております。

これまでから一貫して『行政も経営である』という基本理念を軸に、市政を推進してまいりましたが、マイナンバーカード申請率しかり、迅速なコロナ対策支援しかり、成果というものは、まさに場当たり的対応による「成り行き管理」ではなく、「ターゲティングワーク」によって実現するものであり、刑法犯認知件数の減少についても目標を定め、市民、警察、行政が一体となって地道に活動した結果の表れであります。

しかしながら、「満足したときから劣化が始まる」のであり、成果が出ているときこそ、看脚下、改めて足もとを見て、課題は何か、強みや弱みが何かと、常にPDCAのマネジメントサイクルを展開しながら、地域特性に応じた施策を遂行し、市民の皆さまに“小野市に住んでよかった”と思っていただける、安全安心な小野市を目指して今後も進化し続けてまいりたいと考えております。

2022年11月23日(水曜日)

3年ぶりに小野市民文化賞表彰式を開催!

先日、うるおい交流館エクラにて「小野市民文化賞表彰式」を3年ぶりに開催しました。当日は、小野市文化連盟主催の「市民芸能フェスティバル」と同時開催となり、会場は“芸術文化の秋”ムードに包まれました。

小野市民文化賞は、平成4年に芸術文化の向上と発展に貢献した市民・団体を表彰する目的として創設しております。表彰式では、市民文化賞に小野三曲(さんきょく)協会で文化振興や団体育成に活躍された池田義信様、市民文化奨励賞には書道や絵画などで優秀な成績を残された19名の方々に賞状等を授与いたしました。

また、市民芸能フェスティバルでは、小野市文化連盟加入の13団体150名の方々が歌や踊り、楽器の演奏などを披露され、中には日本に来られている技能実習生(インドネシアやフィリピン等)による箏(こと)演奏が行われるなど、グローバル社会に応じた新たな取組も見られました。それぞれ洗練された発表に会場の皆さんも引き込まれ、多くの拍手が送られました。

小野市民文化賞は今年で31回目を迎えましたが、本来、芸術文化とは賞を取ることが活動の目的ではなく、その修練を通じて、人を磨き、人生を豊かにするものであります。今回、市長への手紙などで本賞の決定について様々なご意見を頂戴しましたが、その決定は審査委員会の審議によるものであり、今まではこうであったという前例踏襲ではなく、その年ごとに相対評価に基づいて行っています。

今年も全国や県等の大会で大変優秀な成績をおさめられ、本来受賞されてもおかしくない方が沢山おられますが、中には残念ながら受賞に至らなかった方もおられます。しかし見方を変えれば、それだけ小野市の文化レベルが向上している証であり、受賞された方も、そうでなかった方も、この結果を糧に更なる成長と未来への躍進に繋げていただくことを期待するところです。

2022年11月16日(水曜日)

今年もやります!「日本酒おの恋」割引キャンペーン

新型コロナウイルス感染症の影響で低迷している日本酒・酒米の消費拡大を目的に、「日本酒おの恋」の割引キャンペーンを今年も11月1日から実施しております。キャンペーン期間における販売数も一昨年2,228本、昨年6,340本と大変好評をいただいており、今年も市内6カ所の販売店においてご購入いただけるようになっております。

小野市産山田錦を100%使用した日本酒おの恋を造るのは、創業150年以上の歴史を持ち、世界的な酒の品評会や全国新酒鑑評会で数々の賞を受賞された長野県に酒蔵を持つ株式会社小野酒造店さん。甘い香りとフルーティーな味わいの「生一本純米吟醸」、精米歩合35%で山田錦特等米の甘味、旨味を存分に味わえる「純米大吟醸」、芳香な香りとまろやかな口当たりで晩酌にぴったりな「上撰紅山」の3種類があり、お酒の香りを楽しむなら大吟醸酒、食事と一緒に飲むなら吟醸酒と、シーンに合わせて楽しんでいただければと思います。

兵庫県で全国の約6割を生産する「山田錦」は、市内での作付けも盛んでありますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で外食自粛の流れから日本酒そのものの消費が低迷するなど、酒米の生産量が減っているのが実情です。各農家からは作付けをしなければ農地が荒れて、良い酒米を作り続けることができなくなるとの声も聞こえてきます。

コロナ禍の規制も緩和され需要低迷も下げ止まりかという明るいニュースもありますが、コロナ前の需要には程遠く、引き続き小売店や生産者への支援が必要であります。お歳暮などのご贈答や自分へのご褒美として、「日本酒おの恋」をこの機会に多くの方にお試しいただくことで、日本一の酒米である山田錦の需要拡大に繋げていきたいと思います。

2022年11月9日(水曜日)

第19回職員研究発表会を開催!

先日、平成16年度から職員の自主研修として実施している「小野市研究発表会」を開催しました。コロナの影響もあり、昨年、一昨年と発表映像を配信するリモート形体での実施でしたが、3年ぶりの参加型の発表会ということもあり、職場の同僚や他部署の職員が研究した発表を直接見ようと、多くの人が会場に集まりました。

この研究発表会は、単に職員が自ら研究してきたことを発表する場ではなく、そのねらいは、普段の業務での市民対応を意識した「職員の説明能力の向上」、発表者に加えて参加した職員の「知識習得や公務遂行能力の向上」、更には、職員の「仕事に対するモチベーションの向上」を目指すところにあります。

今回は、「デジタル予防医療」「図書館の破壊と創造」「将来の防災対策」「デジタル地域通貨(議会特別出演)」をテーマに4組が発表しましたが、いずれも「現状の分析」や「新たな課題の抽出」、「改革・改善への方向性の展開」がしっかりと表現されていました。発表者の中には入庁して2,3年の若手職員もおりましたが、重要な局面で演台の前に出てきて話す姿勢は大手IT企業のプレゼンさながらであり、改めて小野市にも素晴らしい人材がいると感じたところです。

審査員である兵庫大学現代ビジネス学部長の松本茂樹教授の講評では、すべてのプレゼンにおいて作成技術や構成、発表の仕方などを高く評価され、とりわけ発表の中で市長に対して堂々と事業化に向けた予算要求をするのを見てびっくりされていました。担当課としては、発表を通じて自分たちの思いを直接に市長や幹部職員に対して提案できるチャンスでもあるのです。

業務時間外に多大な労力と時間を費やし、行政に関する問題をこれでもかと深く掘り下げ、予算や組織の枠を超えて自由な視点でチャレンジされた発表者の皆さんに敬意を表します。そこから更に一歩進み、研究した結果を市の施策として将来に繋げていく中で、いかに市民の皆さんに「説得ではなく納得してもらえる」かが大切であると考えます。来年も素晴らしい発表を期待しています。

2022年11月2日(水曜日)

家庭ごみの分別 ~目に見える負担と「見えないもうひとつの負担」~

先日の日本経済新聞の「ごみ削減、独自策競う」という記事中に、関西の市町村の1人あたりのごみ処理経費についての内容が掲載されていました。

記事と同様の方法で、環境省が公表する「一般廃棄物処理実態調査」から2020年度における県内41市町の住民1人あたりのごみ処理経費を独自に試算してみたところ、最も少額の5,042円から最も高額の22,519円まで、市町によって1人あたりの負担額に大きな開きがありましたが、小野市の1人あたり経費は7,640円となり県内で少ない方から4番目となっております。

ごみ処理経費については、分別方法や単独処理か組合等による広域処理か、また、ごみ袋の有料化等々の事情が自治体によって異なり、単純な比較はできませんが、小野市では、分別等市民の皆さんのご協力により、少ない費用負担を維持できているところであります。

ごみの分別の本質は、限りある資源を有効活用することであり、それが結果として「ごみの減量化」に繋がるものであるため、本市では負担を少なく、未来へ持続可能な小野市の構築を目指し、皆さまにご協力いただいている家庭ごみの分別を「可燃ごみ」「不燃ごみ」「アルミ缶」「電池」「スチール缶・小物金属類」「びん類3種類」「ペットボトル」「古紙類」「粗大ごみ」の11種類としております。

一方、大都市部では、「空き缶」「ペットボトル」「びん類」を分別することなく、混合ごみとしてまとめて排出することができるなど、小野市より分別の種類が少ない自治体もあります。これには一見楽に見える側面もありますが、分別されることなく、まとめて排出された混合ごみは、自治体により「別に設置した分別施設に収集運搬」され、「委託業者により分別作業」を行っているため、施設管理や分別作業だけでも多額の費用がかかっており、実は結果的に“税負担”という『目に見えない市民の大きな負担』となっています。

各自治体におけるごみの分別及び処理は、それぞれの自治体の実情に応じて実施していることから、その方法だけを取り上げて良否を比較できるものではありませんが、本市においては、これまで市民の方々が培ってこられた環境に対する意識と行動により、分別にかかる費用をかけることなく、ごみの処理が可能となっており、これは市と市民の方々、自治会が一体で取り組んできた「小野市の誇るべき成果」であります。

小野市の基本理念である、「より高度でより高品質なサービスを低コストで提供する」ためには、市民の方々とともに行政施策を進めることも不可欠であると考えており、ごみの処理においても、地域特性に合った自助、共助、公助の仕組みづくりや、市民の方々とともに新たな価値を生み出し高めることが重要であり、これこそが本市が進める共創のまちづくりであります。

近年の環境に対する課題は、プラスチックごみの削減や地球温暖化対策など国際的にも大きな転換期を迎えております。本市における環境政策は、現状が決して完成形ではなく、また行政だけで完遂できるものではないことから、今後も引き続き、市民の方々とともに様々な情勢の変化に柔軟に対応しながら進めて参りたいと考えております。

2022年10月26日(水曜日)

令和5年度に向けて予算編成指示会議を開催!

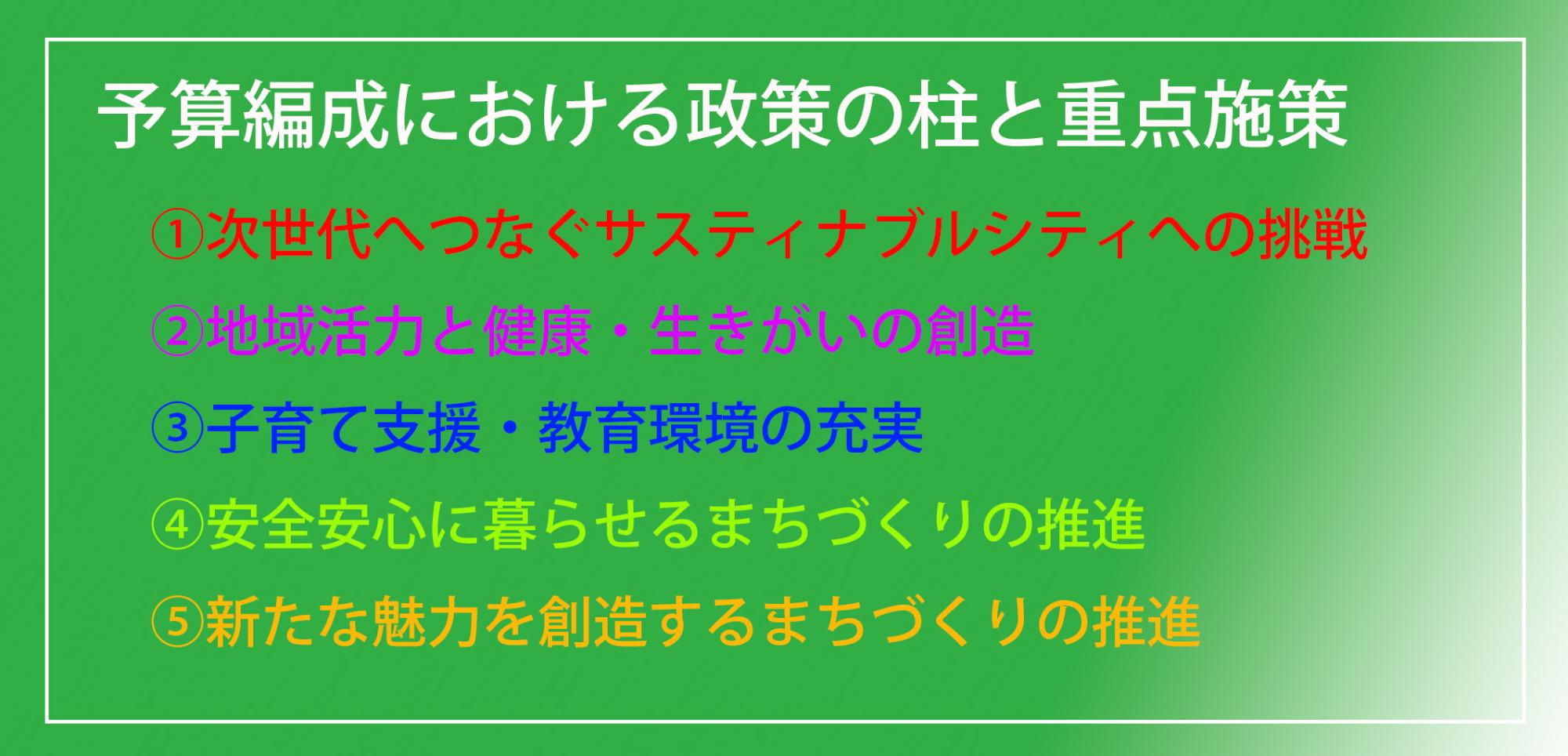

令和5年度の予算編成指示会議を開催し、「躍動するまち・持続可能なまち“おの”」の実現に向けて、幹部職員である部課長に対して次年度の予算編成に係る基本方針を指示いたしました。

最初に「予算編成とは何ぞや」と職員に問い、それは上司と部下がディスカッションするOJT(人材育成)の場であり、将来をどう見抜くか洞察力を磨き、客観的に見て事業の再構築(リストラクチャリング)を行うことであり、“入りを量りて出ずるを制す”と、「行政も経営」の観点から短期的ではなく長期的なメリットを見極めることであるなど、『管理職におけるマネジメント力を試す機会』であると考え方を申し上げました。

次年度は、本格的なウィズコロナ時代の到来により景気の悪化は緩和されつつありますが、為替市場の円安の煽りのなかで市税や交付税等の主要一般財源の大幅な増加を見込める状況ではなく、一方では増大する社会保障費や公共施設等の老朽化対策費、DX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーントランスフォーメーション)、人口減少対策など新たな行政課題への対応を求められています。

そのような中で、予算編成における「5つの柱」という目指すべき方向性を掲げて重点施策を展開していくと同時に、「持続可能な財政基盤の確立」を重点課題として、市の貯金にあたる基金残高70億円の維持(R3:85.2億円)、借金返済の割合を示す実質公債費比率10%以下(R3:6.2%)、将来負担すべき借金の割合をみる将来負担比率30%以下(R3:2.1%)と、財政指標のガイドラインを堅持していくことは言うまでもありません。

今年度は、DXの推進、道路や施設整備など小野市の将来を見据えた事業を着実に進めながらも、「うまくやっていると思った時から劣化は始まる」と職員や自分にも言い聞かせながら、新たな政策課題に向けて知恵を絞り、職員一丸となって取り組んでまいります。

2022年10月19日(水曜日)

マイナンバーカード申請率80%へ

平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカードにおいて、小野市では申請率80%を目標に「マイナンバーカード取得促進強化期間」として7月から10月15日まで、土日祝日に「休日窓口」開設や、企業や自治会等への「出張申請」を実施するなどの取組を強化してまいりました。

全国でも取得が伸び悩む状況の中で、強化期間を行う前の6月末の段階では、小野市の申請率は60%と県内で12位、北播磨では3位という状況でありましたが、当該カードが将来のデジタル社会に大きな変化をもたらすものと考え、直ちに副市長をトップとする全庁的な推進チームを設置しました。

当時、目標とした「申請率80%」はどう考えても達成に至らないと職員からの意見もありましたが、「できない」と言うことは簡単であるが、「できる」ためにどう知恵を絞り展開していくかが重要であり、本質は職員の業務に対する姿勢にあると指示いたしました。

職員を招集して休日窓口を増設し、ホームページやSNSに加えて新聞の折り込み広告を行ったり、広報車で周知するなど市民に呼びかけを行った結果、口コミも広がり徐々に申請件数は増えてきました。9月末の申請率は75%(県内3位、北播磨1位)、全国1741市町村中33位にまで上がっており、高い目標設定がもたらした成果であったと振り返ります。その真のねらいは、職員の仕事のあり様、つまりターゲッティングワークにあります。

なお、12月1日時点でカードを所有している方には、市独自の特典として市内登録店舗で使える商品券「第2弾おの恋らっきゃらっきゃ券」を送付いたします(順次郵送中)。ご協力いただいた市民の皆さんに感謝すると共に、国と一緒になってマイナンバーカードの利便性を高めるべく、更なるサービスの拡大に引き続き取り組んでまいります。

2022年10月12日(水曜日)

「オンライン申請」本格運用開始!

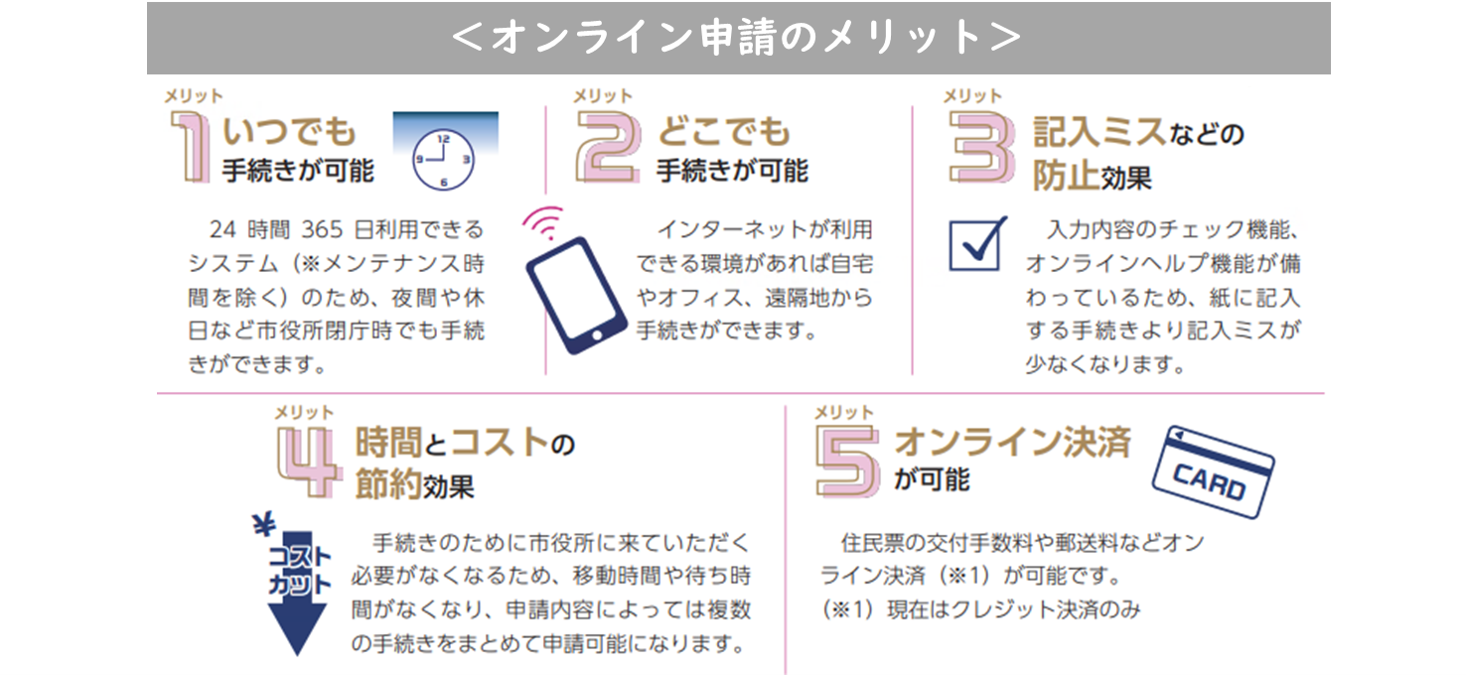

今年1月から試験的に取組を行っている「オンライン申請」が、10月3日から利用できるサービスを更に拡大し、本格運用を開始しました。このオンライン申請の導入により、これまでは郵送もしくは市役所へ出向き申請する必要があった住民票や戸籍謄本の交付申請をはじめとした様々な手続きが市役所へ行くことなく、「いつでも」「どこでも」「簡単」「手軽」に申請可能となります。

既に小野市では、「マイナンバーカードの新規申請予約」や「町ぐるみ検診予約」、「おの恋プレミアム商品券申込み」などのオンライン申請を、行政のデジタル化に向けた入口として導入しておりましたが、多くの方にご利用いただき、同時に行ったアンケートでも80%以上の方から使いやすいというお声を頂くなど大変好評でありました。こうした結果を受け、このたびはサービス拡大に向けたリーディング手続きとして「証明書発行」や「国民健康保険・後期高齢者医療加入者に関する手続き」「イベント予約」など、利用可能な手続きを約50種類に増やし、市役所に行かなくても手続きが可能となる、デジタル時代にふさわしい「新しい市役所」の実現に向け取組を進めております。

人口減少や少子高齢化が進展し、ますます地域や自治体を取り巻く環境が厳しさを増す中で、“デジタルトランスフォーメーション(DX)”は「利用者の利便性向上」と「業務の効率化」といった課題に立ち向かう重要な切り札であります。今後も徹底した「顧客満足度志向」の理念のもと、行政手続きのオンライン化のみならず、キャッシュレス決済の導入やLINEを活用した情報発信など、サービスを順次拡大し、「より高度でより高品質なサービスをいかに低コストで提供するか」を追求してまいりたいと考えています。

2022年10月5日(水曜日)

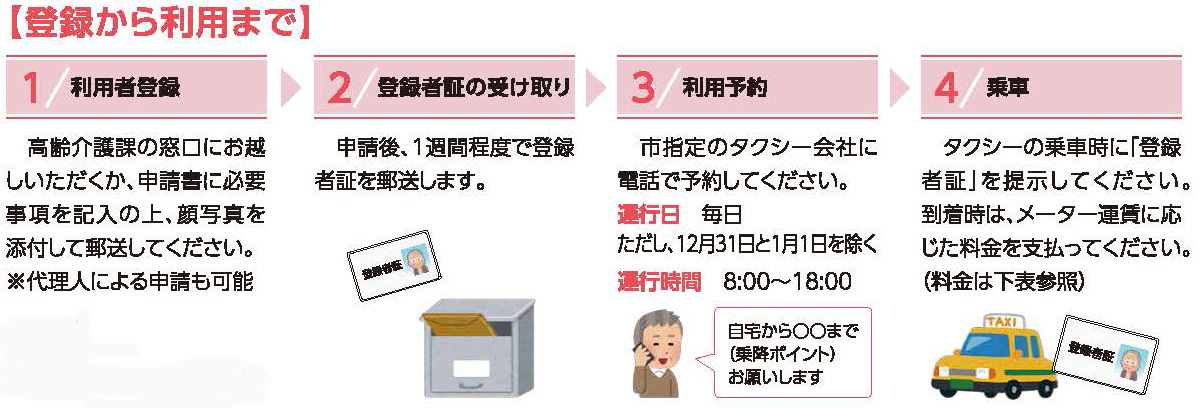

県内初、らんらんタクシー運行開始!

10月1日より、県下では初となる、自家用車や公共交通の利用が困難な方を対象としたデマンドタクシー「らんらんタクシー」の運行を開始しました。75歳以上で自動車運転免許をお持ちでない方、要介護認定を受けておられる方が利用可能で、自宅から市の指定した乗降ポイント(公共施設や商業施設など約500ヶ所)までタクシーにて通常料金の半額程度で移動することが可能となります。

既に小野市では、誰でも気軽に利用できる「らんらんバス」を9台体制で運行しており、1回100円(65歳以上、小学生以下、障がい者無料)で市内175ヶ所のバス停を行き来することができ、年間19万人(R1年度)が利用されています。しかし、近年調査しましたアンケートでは、駅やバス停までの徒歩移動も困難な方が多数おられることから、そのニッチ(隙間)を埋めることを当該事業の目的としています。

本事業の実施により、公共交通の利用も困難な交通弱者の支援や、「らんらんバス」の運行を補完して買い物や通院など外出を促すことで高齢者らの “フレイル予防”に繋げたり、コロナ禍で低迷するタクシー需要の喚起となり駅など街中にタクシーが戻ってくるなど、相乗効果が生まれることを期待しています。このように、まさにファーストペンギンとして多面的に取り組む市独自の福祉施策「らんらんタクシー」を是非ともご活用ください。

更新日:2024年12月03日