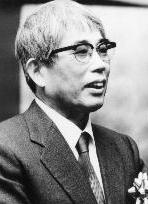

歌人・上田三四二

小野市樫山町に生まれ、医師・歌人・作家・文芸評論家として活躍した上田三四二。人間の「生と死」を大きなテーマとして、後世に残るすぐれた作品を多く世に送り出し、文芸界の発展に尽力しました。

略歴

出身地

兵庫県小野市樫山町

経歴

| 昭和5年 | 加東郡市場村立市場小学校入学 |

|---|---|

| 昭和10年 | 川辺郡東谷村立東谷小学校に転校 |

| 昭和11年 | 兵庫県立伊丹中学校入学 |

| 昭和14年 | 兵庫県立柏原中学校に転校 |

| 昭和16年 | 第三高等学校(理科甲類)に入学 |

| 昭和19年 | 京都帝国大学医学部医学科入学 |

| 昭和23年 | 京都帝国大学医学部医学科卒業 |

| 昭和24年 | 医師国家試験合格 医学博士(専門は結核) |

職歴

国立京都療養所、国立療養所東京病院等に勤務

その他

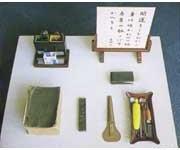

遺品

平成元年1月8日、東京で没(65歳)

業績

歌人として

歌碑

「ちる花は数かぎりなしことごとく光をひきて谷にゆくかも」

医療の傍ら文学的にはアララギ派の歌人として出発、昭和30年処女歌集『黙契』を出版。昭和41年に結腸ガンを病み、手術したことが大きな転機となり、人間の生と死を見つめることが大きなテーマとなりました。歌集『湧井』で迢空賞(昭和50年)、『遊行』で日本歌人クラブ賞(昭和58年)、昭和62年芸術院賞を受賞。昭和54年から昭和59年までと、昭和62年、昭和63年の計8ヶ年にわたり宮中歌会始詠進歌の選者として活躍されるなど、文芸会の重鎮としての功績には大なるものがありました。

作家として

昭和36年『逆縁』が群像の小説部門最優秀作になり、『うつしみ』で平林たい子賞(昭和54年)受賞。昭和59年には膀胱ガンを病み再び手術するなど、入退院を繰り返しながら文学活動を続けました。昭和60年に西行、良寛らの死生感を追求した『この世 この生』で読売文学賞、私小説短編集『惜身命』で芸術選奨、昭和63年に短編『祝婚』で川端康成賞と相次いで大きな文学賞を受賞しました。

文芸評論家として

歌論にも関心を広げ、昭和30年『アララギの病歌人』を刊行。昭和36年『斎藤茂吉論』で群像新人賞の評論部門を受賞(『逆縁』での受賞と同時)。この受賞評論を発展させた『斎藤茂吉』で文芸評論家としての地位を確立しました。昭和50年に評論集『眩暈を鎮めるもの』で亀井勝一郎賞を、昭和61年に『島木赤彦』で野間文芸賞を受賞しました。

上田三四二記念「小野市短歌フォーラム」

平成元年、小野市では彼の業績を称え、後世に伝えるべく短歌「上田三四二賞」を制定。全国から短歌を公募し、優秀作品にこの賞を授与するとともに、郷土の文化振興を図ることを目的に全国的なイベント事業として毎年開催しています。

更新日:2023年04月27日