伝統産業(播州そろばん・刃物)

古くから東播磨内陸の産業を担ってきた小野のまち。

播州そろばん、刃物などの金物をはじめ、新たに生まれた木珠木工工芸品など。

ふくさとの特産品は、今も私たちの生活に深く関わり、生き続けています。

秀吉の時代に始まる播州そろばん。

「播州そろばん」は、天正8年(1580年)に豊臣秀吉が、三木城を攻略した際に、近江方面へ逃れた住民が大津そろばんの製法を習得して当地に持ち帰り、伝えられたと言われています。戦後は、そろばん塾のブームにのり、需要を高めてきました。現在では全国の約70%を生産する一方で、アメリカや東南アジアを中心とした海外でも注目を浴び、好評を博しています。

また、250年の歴史を誇るハサミ・鎌・包丁・カミソリなどの家庭刃物は、そろばんとともに本市の特産品として全国的に有名です。当初は家内工業として生産していましたが明治維新以後、複合材の開発などにより品質の向上が図られ、「播州鉄」と「播州鎌」の名で愛用されています。特に播州鎌は、全国生産量の約70%を占め、その鋭利さが人々に喜ばれ、「カミソリ鎌」と呼ばれています。他にも工具や大工道具などの逸品の数々を産出しています。

さらにそろばん珠から考案された珠のれんは、戦後の昭和30年頃から開発された新殖産品です。福良木・杉などは、のれんの他にマガジンラックや珠鏡、花かごや額縁などの室内装飾品として暮らしの中に溶け込んでいます。

21世紀に向けて、既存産業と新規産業との豊かな共存共栄が進められています。

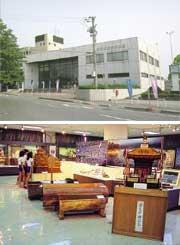

伝統産業会館

小野市の特産品であるそろばんや金物をはじめ陶器など、県内にはそれぞれの地域特性を活かし育まれた、日本を代表する伝統工芸品が数多くあります。これら伝統的工芸品の発展を図るため、昭和58年に開館したのが小野市伝統産業会館です。館内には、展示場・即売場・研修室・資料室などが設けられています。各種伝統品の秀作を常時展示し、技術保存・品質向上・後継者の育成や市場開拓・新製品開発などのための研修・実演の拠点として活躍しています。特産業と地域文化の高揚と経済の飛躍的発展をめざしています。

2015年12月15日

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課

〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地

(商工振興係)

電話番号:0794-70-7137

(農業振興係)

電話番号:0794-63-1928

(農地整備係)

電話番号:0794-63-1928

(共通)

ファックス:0794-63-2614

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年01月13日